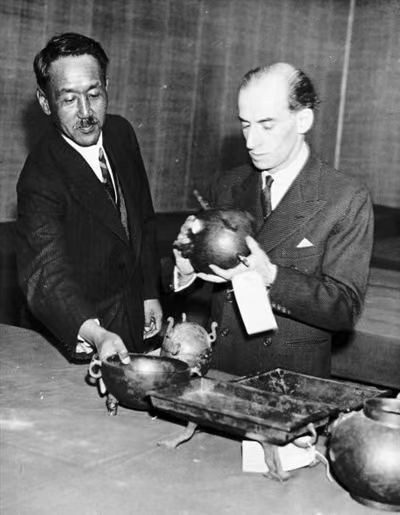

伦敦艺展委员会主任大维德在检查和验收中国古物

1934年10月,南京国民政府对外宣布将成立伦敦中国艺术国际展览会筹备委员会,并将以故宫博物院藏品为主体的古物运往英国,在伦敦举办中国艺术国际展览会(以下简称“伦敦艺展”)。消息一出,社会舆论哗然,持反对意见者众多。

中国学者联名反对

1935年1月20日,包括梁思成、林徽因、朱自清、金岳霖在内的28位知名学者,公开在北平各大报刊上发表了反对筹办“伦敦艺展”的意见。学者们认为,故宫国宝古物出国展览,应慎之又慎,其中孤品、珍品应以复制品替代。同时,对英方不为故宫古物购买保险,不做保险承诺之举也表示强烈不满,对英方还要委派专员来中国挑选古物,更觉不可思议。

对于英方委员中有法国汉学家伯希和,学者们更无法接受,直斥其曾在敦煌盗宝中的种种行径,并与英国探险家斯坦因欲再赴中国考古被逐事件相联系。公开信道:“今若欢迎伯希和参加此项挑选工作,不免前后歧视,自贬其尊严。”学者们一致请求政府坚决以主体姿态,定夺此次国际展览会的细节,绝不能被英方反客为主,否则宁可不参加。显然,此时拿国宝做外交道具,搞“国宝外交”,不得人心,难服众意。

1935年1月27日,《北平晨报》刊发了北平学术界第二次联名公开信,此次签名者略有变化,为司徒乔、朱君允、朱自清、沈性仁、沈从文、吴世昌、李健吾、林徽因、金岳霖、梁思成、黄子通、许地山、秦宣夫、张真如、刘敦桢、熊佛西、闻宥、钱稻孙、顾颉刚,共计19人。学者们再度拍案而起,对故宫古物赴英参展发表了言辞激烈的反对意见,直斥南京国民政府的政治意图——不惜动用国民遗产与民族瑰宝,不遗余力向英方示好,以期获取国际外交利益。

“洋顾问”指导古物挑选工作

在文章刊发数天后,中英专家商讨古物运输安全办法的新闻简讯陆续刊发。

1935年2月,《世界日报》报道了英方委员将来华挑选古物的消息,英方委员阵容是以收藏家与古董商为主,其挑选古物的标准多是从收藏价值而非学术价值着眼的。报道中提到的“台维特爵士”,今译大维德,即著名英国收藏家斐西瓦乐・大维德。值得一提的是,大维德的中国古董收藏,尤其是中国古代瓷器的收藏,在西方堪称殿堂级收藏。最为著名的是一对唯一以收藏者命名的元代青花瓷瓶——大维德花瓶。

事实上,此次故宫国宝赴英参展,也是由大维德发起和策划的,其人也以故宫博物院顾问与英方委员的双重身份来中国遴选展品,其地位之特殊,可以想见。其人在中方提供的初选清单中,共选出铜器、书画、瓷器等千余件参展,其中故宫博物院所藏文物精品有700余件,其余是来自古物陈列所与中研院史语所等单位的所藏珍品。

海外古董商纷纷“汇展”

令人惊异的是,中国学者一再呼吁不能选送孤品、绝品,南京国民政府也曾表示“决不出国”的“真正罕见之珍品”,在这些英方委员选中的中国文物精品中竟占有相当数量,仅就书画一项来看,有非常多唐宋元时期的经典作品,如唐代李昭道所绘《春山行旅图》、宋代米芾所绘《春山瑞松图》、宋徽宗所绘《红蓼白鹅图》、元代黄公望所绘《富春山居图》等。此外,为了迎合西方观众审美,英方委员还不顾中方委员的专业建议,特意挑选了清代宫廷画家、意大利人郎世宁的两幅画作参展。由此可见,南京国民政府对中国学者乃至国内各界的相关意见,并没有实质意义上的听取与采纳。

与此同时,以大维德为代表的英国收藏家,以卢芹斋为代表的古董商,以及伦敦本地的文博机构也趁此机会举办各种名目的展览会。这些海外公私藏品与来自故宫博物院的中国文物,同时在“伦敦艺展”亮相,激发了英国民众乃至整个西方世界对中国古物及其艺术的浓厚兴趣。

1935年11月28日至1936年3月7日,英国皇家艺术学院伯灵顿宫展厅中,隆重展出了这批中国古代瑰宝。曾亲临会场的中方人员庄尚严在《赴英参加伦敦中国艺术国际展览会记》中忆述称:

展览期限,共十四周,观者统计达四十二万零四十八人……最后数日,观者拥挤,日有二万余人,开艺术院前此未有之记录。 (摘自《炎黄春秋》2024年第2期 肖伊绯文)