③

②

④

①

贴门神、放爆竹、吃饺子、饮屠苏酒、拜年、祭祖……春节沉淀下来的习俗丰富多彩,甚至衍生出为庆贺新年而绘制的节令画——“岁朝图”。

乡村人家

晚明画家袁尚统画过一幅《岁朝图》轴(故宫博物院藏),表现的即为山村一隅过新年的景象。乍一看,这像一幅隐逸的山水画,凑近一瞧,十多个远比树小的人物居于画中下半部分,其中多个孩童在院中敲锣、打鼓、放鞭炮,尽情嬉戏玩乐,屋内3位长者则同桌对饮,观看儿童嬉耍。

与之几乎同时代的李士达《岁朝村庆图》轴(见图1,故宫博物院藏),画的也是民间村野里的春节,同样以山水为背景,但生活气息更加浓郁,年俗活动也更为丰富。此图总共出现了约40个人物,男女老幼皆有,身姿各异,神态生动。

富于市井气息的年味,浓缩在清代宫廷画家丁观鹏绘于乾隆七年(1742)的《太平春市图卷》(见图2,局部,台北故宫博物院藏)。此图共绘有16个场景、100多个人物,将太平盛世京城新春市集的热闹劲洋洋洒洒地画了出来。爆竹、灯笼、果品、小吃、鸟鱼、泥人、玩具、面具……集市里的年货琳琅满目,应有尽有。令人大开眼界的,更有游艺活动。画卷中间人数最多的场景是跑旱船表演,这是北方民间喜闻乐见的娱乐节目。

宫 廷

清代宫廷画家姚文瀚绘有大户家族新春之际于宅院团聚欢庆的《岁朝欢庆图》(台北故宫博物院藏),即展开颇为典型的图景。图中,正厅摆设酒食,长辈们围坐饮宴。家仆或持酒壶侍立,或端送糕果,穿梭于前厅回廊里。在后院偏房里,妇人们在忙碌备餐。远处阁楼上,几位男仆合力悬挂着大灯笼。在庭院中,孩子们一片欢乐喧闹,有燃放爆竹的,有携弄玩偶的,有敲锣打鼓的,有击板小唱的。三进院落,叠石假山,庭院里讲究的红木火盆,正厅中气派的“四季花卉”大立屏、典雅的朱几瓶插牡丹,无不凸显主人的身份,烘托出满堂富贵的年味。

在古代,帝王是国家的象征,因而在皇宫里的新年,尤其不同一般,兼具家与国的双重意义。其年俗来自民间,但更讲求排场,有着一整套等级森严的典仪。

多幅宫廷画师合作的《万国来朝图》(故宫博物院藏),则还原了元旦当天众多外国使臣携带各种珍稀贡品,聚集于太和门外等待觐见乾隆帝的历史场景。

“岁朝清供图”满藏寓意梗

更为源远流长的岁朝图,是一类“岁朝清供图”,通常以静物画的面貌出现。“清供”,中国古代源于佛供的一种文化,以放置在案头供观赏的物品陈设构成传统佳节礼仪的重要组成部分。

岁朝清供图中频频出现的物象,满藏着“谐音梗”、寓意梗,形成认知中华民族传统节俗文化心理的一种“媒介”。例如,梅花寓意报春与“五福”(梅花有5片花瓣);高洁无染、芳香沁人的水仙,代表着吉祥;牡丹是富贵的象征;松与柏有长寿的祈盼;白菜、萝卜、芋头等果蔬,寄寓对生活富足的期望;灯笼承载着添丁的愿望;与“平”谐音的瓶子,讨的是平顺、安康的“口彩”。

岁朝清供图往往集多种吉祥物象于一画,组合之道暗含祥瑞“密码”:柏枝、柿子、如意(或灵芝)的叠加,象征“百事如意”;由蝙蝠或佛手、桃、石榴、九只如意构图的“三多九如”,含“多福多寿多子”的寓意。

钱选、陈洪绶、恽寿平、王翚、周之冕、金农、高凤翰、郎世宁、虚谷等历代众多“顶流”画家都画过岁朝清供图。同为“清末海派四大家”之一的吴昌硕与任伯年,他们笔下的岁朝清供图各有各的春日趣味。

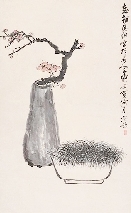

尽管年年画岁朝清供,年年却不重样,金石趣味以及少画牡丹,都形成吴昌硕此类画作的特色。吴昌硕绘于1902年的《岁朝清供》(见图3,中国美术馆藏),仅画有瓶中的一枝红梅与盆中的一丛蒲草,逸笔草草,有着简约的格局和清雅的意境,可见其文人风骨。相比之下,任伯年的岁朝清供图更为雅俗共赏。他尤善集合数种象征,来寓岁朝之喜庆,画面色彩往往大胆混搭,呈现出一种蓬勃的烟火气。

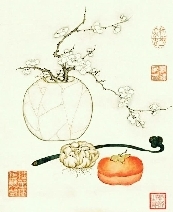

令人意外的是,一些著名的资深书画“票友”也钟情于岁朝清供图。乾隆便是其中一位,年年亲绘岁朝清供图,留下多幅作品——45岁御笔的《岁朝图·同风》(故宫博物院藏),绘有瓶、竹、灵芝、萝卜、新春大吉字条,墨色浓淡间颇显生活趣味;52岁时御笔的《岁朝图·春藻》(故宫博物院藏),画中的青铜花瓶实为倒置的军中打击乐器——錞鼓,将其倒置寓意止战,木根如意、吉祥草为“皇祖手植”,有继承其祖父康熙治国精神之意,盘中瓜果为新疆地区物产,表明乾隆朝的疆域辽阔;56岁时御笔的《岁朝图·盎春》(见图4, 故宫博物院藏),以仿哥釉水罐插上三两枝梅,旁置百合、柿子、如意,“百事如意”尽在不言中。 (摘自1月26日《中国青年报》 范昕文)