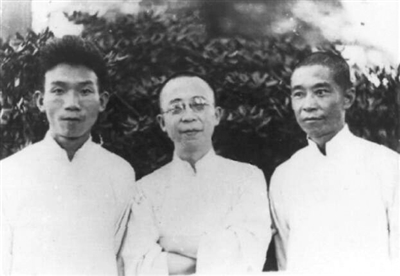

郁达夫、郁曼陀、郁养吾(左起)

1939年,外公外婆与子女们

外公郁曼陀1884年出生于浙江富阳,16岁以第一名考中秀才,后来作为浙江首批官费生留学日本,回国后主要从事司法工作。他喜欢作诗绘画,是南社成员,留有《静远堂诗画集》。外公因不与日伪当局同流合污,1939年11月23日被汪伪汉奸刺杀于善钟路150弄(今常熟路188弄)2号家门前,年仅55岁。

前段时间,因收到表妹郁岑发来根据她父亲郁兴治的录音整理的文稿,我知道了更多外公遇难的细节。

被76号特务暗杀

外公遇难的事情,我曾听外婆陈碧岑讲过:“……先听到外面几声枪响,还说是谁家孩子这么早就放炮仗,谁知,一会儿车夫跑上楼说,‘不好了!不好了!快下去看看吧’,我跑到楼下时,看见你外公在黄包车上已经坐不住了,直往下滑……”外婆跟我讲这件事的那年我五岁,因父亲黄苗子到北大荒接受改造,母亲郁风为筹备全国少数民族大展到各地征集展品,所以我被接到外婆家。

车夫阿金悄悄记下来的凶手的汽车号牌,后来成为极司菲尔路76号(今万航渡路435号),即日伪“国民党中央执行委员会特务委员会特工总部”派人杀害外公的铁证之一。

据舅舅郁兴治回忆,当时外婆悲痛欲绝,无心他事,外公的丧事全靠富阳同乡和朋友张罗。其中一位名叫徐杰的律师是外公的朋友,很多事都是他出面与警局和有关方面交涉,并带着九岁的舅舅办理各种手续。

当时母亲身在香港,外公遇害当晚,她接到《星岛日报》总编辑金仲华的电话,这个晴天霹雳让母亲来不及思索,只想立即回上海。在朋友的帮助下,她想办法买到了第二天的船票,于1939年11月27日抵达上海。

1940年3月24日,上海各界人士在湖社举行了公祭,母亲再次从香港赶回来参加。她还带回来一幅外公的画像,由中华全国漫画作家协会敬献,是她的好友、画家叶浅予画的(也有一说是叶浅予和张光宇合画),悬挂在会场正中。公祭大会由上海市商会、律师公会、富阳同乡会举办,各界人士五百余人参加。

郁达夫为外公送来挽联

外公大殓和湖社公祭时,上海各界很多人都送来了挽联。三外公郁达夫此时身处新加坡,得知外公遇害的消息后,悲愤不已,当即写就挽联如下:

天壤薄王郎,节见穷时,各有清名闻海内;

乾坤扶正气,神伤雨夜,好凭血债索辽东。

母亲在《面临生死抉择的心路历程》一文中曾写过:“田汉先生对我不止一次地说过他和阳翰笙在租界被捕后那戏剧性的场面……1935年他和阳翰笙被捕后开庭,他一看上面坐着的竟是达夫的大哥,他便放心了,说罢哈哈大笑。究竟如何具体发落他没说清楚,后来他们虽被解往南京,他说对父亲还是感激不尽。

“九一八”事变后,身在东北的外公被日本人许以高位拉拢,但他连夜逃到皇姑屯,与一农民换装再逃回北京。上海“孤岛”时期,日伪拉拢外公不成后便以性命威胁。1939年春,外公接到“反共锄奸团”的信:“如果不参加我们组织,你的性命难保!”但当刺杀沪江大学校长刘湛恩案(发生于1938年4月7日)、打砸《中美日报》及《大美晚报》案(发生于1939年7月22日)送到他这里二审时,外公不顾76号的利诱威吓,依然对凶手维持了死刑原判。

性命攸关之际,好友曾劝外公远走避祸,外公却说:“国家民族正在危急之际,怎能抛弃职守?我当做我应该做的事,生死就不去计较了。”外公当时是上海江苏高等法院第二分院刑庭庭长,这是一家设在上海公共租界区的中国法院,也是上海第一特区法院的上诉法院,1930年建立。“孤岛”时期,这里是中国司法在上海的最后阵地。

元凶丁默邨最终伏法

外公遇难后,家里经济来源断了,原先的积蓄也因为办丧事几乎耗尽。外婆是家庭妇女,长女、长子虽然已迈入社会,但膝下还有三女一子尚未成年,仍需抚养。事到如今,外婆只得挺起她单薄的身躯,挑起生活的重担。

屋漏偏遇连夜雨,外公留下的房产这时也出了问题。舅舅回忆道:

常熟路188弄2号是钱家跟我们合买的,钱家想卖房子,但母亲想保留,因为这是父亲遇难之地。可是我们没有钱把属于钱家的那一半买下来。母亲权衡之下,最终把属于我们那一半房子的产权抵押给意品洋行,用抵押过来的钱买下了钱家的一半。虽然最后房子的名字是母亲的,但我们自己却不能住,房子也被意品洋行拿去了,产权也归意品洋行。

但即便困难如此,外婆的子女仍无一人辍学。我的二姨、三姨就读于中西女中,后来都从事外文工作,就是在那里打下的基础。

从外公遇害那一刻起,外婆就把这笔血债牢牢记在心底,千方百计保留和搜集证据。抗战胜利前夕,76号的特务头子丁默邨悄悄投靠了国民政府,因此抗战胜利后,虽然他被软禁在重庆白公馆,却迟迟没有被侦讯调查,引起公愤。在铁证和舆情的压迫下,直到1946年7月,丁默邨才被押解到南京老虎桥监狱。外婆赶赴南京出庭作证,最终在众多正义人士的努力下,丁默邨被处以极刑。

1947年4月,富阳县参议会在鹳山上为外公修了血衣冢。外婆在血衣冢前告慰英灵,并作《大仇已雪归哭曼君》一首:

故园松菊幸犹存,

家傍青山郭外村。

百事未完先吊祭,

为言除逆报忠魂!

大约也是在这一年,我的大舅从美国回来,替外婆赎回了房子的产权。 (摘自《上海滩》2024年第1期)