1924年,鲁迅在《论照相之类》中写道,30年前,绍兴城里已经有照相馆了。而且,照相馆常挂有曾国藩、李鸿章、左宗棠等人的照片,6寸或8寸大小。

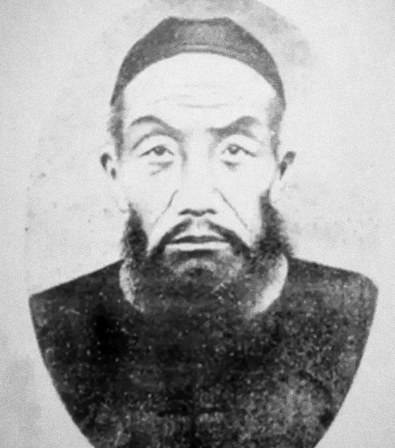

迄今为止,曾国藩存世照片只有一张(见图)。曾国藩的照片是怎么拍出来并流传的呢?

谁为曾国藩照相

曾国藩照相之事,仅见于他同治十年(1871)三月二十六日的日记:

树堂约吴子登来,以玻璃用药水照出小像,盖西洋人之法也。为余照一像。

从时间判断,这次照相的地点是南京两江总督府内。能与之相佐证的,是曾纪泽旁观了这次照相。他当天的日记是:(午)饭后观吴子登照相良久。

吴子登,即吴嘉善,字子登,江西南丰县人。咸丰二年(1852)中式进士(贡士),入翰林院,授职编修。其堂兄吴嘉宾,与曾国藩同中式清道光十八年(1838)进士,关系密切。

吴嘉善是一个颇有进取精神的进士,早在翰林院任职时,就向后来任江苏巡抚的算学家徐有壬学习算学。同治元年(1862),因避战乱而至长沙时,又结识精研算学的丁取忠。

吴嘉善能演算三角函数,并对化学、机械有所研究。他的专著《算学二十一种》,被收入大型数学论集《白芙堂算学丛书》。不仅如此,吴嘉善还向传教士们学习英语和法语,能读懂英、法原版书籍,这为他日后参与洋务运动打下坚实基础。

曾国藩与吴嘉善建立书信联系,首见于咸丰十一年(1861)十二月二十四日,曾国藩听闻吴嘉善“素精算术,于西人制器之方,均经深究”,因此,“每思觌面一谈,藉窥奥秘”。

照相技术从何而来

西方照相技术传入近代中国的时间是清咸丰朝。在上海,最早开照相馆的中国人是罗元佑,名士王韬在咸丰九年(1859)二月初九日记中有记:

晨,同小异、壬叔、若汀入城。往栖云馆,观画影。见桂、花二星使之像皆在焉。画师罗元佑,粤人,曾为前任道台吴健彰司会计。

王韬说的“画影”就是照相。“桂、花二星使之像”,是指大学士桂良和吏部尚书花沙纳二人的肖像。

约在咸丰十年(1860)初,吴嘉善来到上海,与王韬结识。三月二十日,王韬日记:

清晨,吴子登来访,言拟学照影法。其书,壬叔已译其半。照影镜已托艾君(约瑟,字迪谨,英国耶稣会士人,颇诚谨)购得,惟药未能有耳。

由此,吴嘉善会照相的谜底揭开:他是根据算学家李善兰(字壬叔)所翻译的相关科技书籍而学成的。

艾约瑟(1823-1905),是英国传教士,1848年在上海传教,与麦都思、美魏茶等英国伦敦会传教士创建墨海书馆,王韬也参与其中,两人合译《重学浅说》《光学图说》等书。艾约瑟与数学家张南坪关系好,并通过张南坪结识了李善兰。

王韬说的“摄影法”,就是《光学图说》一书,很少有人知道此书是李善兰翻译的。不过,对于吴嘉善这样的摄影入门者而言,要理解此书,仍有巨大难度,更何况冲洗照片的药水十分匮乏。因此,三月二十四日,王韬又带着吴嘉善拜访艾约瑟,“艾君颇肯指授”。过了两个月,王韬带吴嘉善、李善兰去拜访痘师(给人种痘的医生)王春浦,他也在学习照影法,为王韬试照,结果是“模糊不可辨,衣褶、眉目皆未了了”,王韬因此觉得他还没入门。

照相渐成风尚

吴嘉善学成照相技术后,于咸丰十一年偕母到湖南,与丁取忠、左潜等本地算学名家切磋交流。兴之所至之际,吴嘉善甚至向周围的人展示了神奇的照相技术,结果被人们误以为他是天主教徒,要抓他去见官。他百口莫辩,只好越墙而逃,寓所被众人洗劫一空。此番狼狈遭遇,他于次年告诉了曾国藩,曾国藩则表示:“人世泛泛悠悠之论,一倡百和,起灭无常,徒增意见之私。无当是非之实,皆此类也。”

离开湖南后,吴嘉善又南下广州。在郭嵩焘离任广东巡抚时,为他照相。郭嵩焘非常开心,以《戏书小像》为记:

傲慢疏慵不失真,惟余老态托传神。流传百代千龄后,定识人间有此人。

与郭嵩焘自信地期许“流传百代”相反,曾国藩没有提过自己的照片,也从未吐露对照相的看法。他其实还有过一次照相,是他儿子曾纪泽在日记中透露的,即同治十一年(1872)八月十八日:

接陈莘耕(志尹)函,内有洋人照文正公小像,送至上房,与家人瞻视。

此时曾国藩已经去世。至于“洋人”是谁?曾国藩的日记、书信中都不曾透露过,曾纪泽也没有透露。 (摘自《同舟共进》2023年第12期)