“移民城市”南北交融

追寻历史,可以发现,南京其实是一座“移民城市”。自三国时期到清朝初年,北方人口迁移一直是南京人口的重要来源。在《三国志·吴书》列传人物中,人们所熟知的周瑜、鲁肃就都是迁移过来的北方人;在《南史》列传人物(后妃、宗室、孝义除外)的统计中,记载了当时主要的文臣武将及代表性人物,北方506人,南方222人,也基本以北方人口为主。

大量人口自北方迁移而来,直接影响到今天的南京文化。南北交融的特点使得南京的语言由难懂的吴侬软语变成类比“普通话”的江淮官话。南京的饮食在有饭稻羹鱼的同时,也不乏大碗皮肚。

南京人的性情兼具江南的柔腻内秀与北方的粗犷大气,一句“多大事啊”就是南京人性格的最好写照。对事洒脱大方、对人包容温和的南京人,不知不觉中营造着南京优良的人居环境和博大的发展空间,天南海北的人,都能在南京找到属于自己的位置,也都能很快融入社会生活。

“金陵怀古”的巅峰之作

六朝鬼脸城,在历史上也称作石头城。相传,很久以前,在此地经常出现一个山怪,有一次山怪被过路的仙人发现,逃到山中,隐身在峭壁里,仙人掏出照妖镜将其照出,鬼脸就露了出来,山壁也就成了今天的样子。俯瞰长江,控扼秦淮河入江口,地处要塞,在古代,石头城是关系城市安危存亡的关键点,南京因此也就有了“石头城”的别称。

南京的历史沧桑体现在石头城和乌衣巷中。“山围故国周遭在,潮打空城寂寞回。淮水东边旧时月,夜深还过女墙来。”“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。”唐代诗人刘禹锡借物咏怀,将古都的兴衰变迁寄于笔下,描摹出沧海桑田、世事浮沉的意象。

从历史的沧桑里生长出不朽的文学,从李白、刘禹锡、杜牧、韦庄的诗,到李煜、王安石、周邦彦的词,再到孔尚任的曲、朱自清的文,南京诞生了“金陵怀古”的巅峰之作。

“朱元璋的脸形”

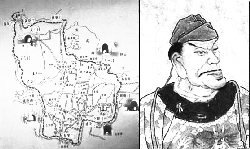

在中国古代,都城的建设往往都是有规律的,以古都西安、洛阳、开封为例,都城的轮廓基本都方方正正。可大明时期的南京城,都城的轮廓却颇为特别——既像一个粽子,又像一把扇子,更有人开玩笑将其比作“朱元璋的脸形”(见图)。

南京城为什么是这个形状?城墙为何是这个走向,又为何要开13个城门?虽然到今天还没有完全一致的说法,但这些年在学者们的研究下,关于南京城形状的论断已经有了倾向性的看法。

南京的鼓楼方位是北偏西大约倾斜了42度,按照这个偏角,从西北角的狮子山连到东南角的通济门,将南京城一分为二。在这条线的西边,仪凤门、定淮门、清凉门、石城门、三山门、聚宝门,其分布位置刚好对应了天上的南斗六星;而这条线的东边,剩余七个城门则大体隐喻了天上的北斗七星,所以南京刚好是13座城门。

其中,通济门作为13座城门中体量最大的城门,形状酷似一艘大船,秦淮河则恰好在此处一分为二。在中国古代的政治理念中,君者,舟也,民者,水也,象征着君臣同舟共济;对角狮子山,左右两侧仪凤门与钟阜门虽仅隔1公里,却分别象征着凤凰来仪与钟阜龙蟠,这一设计寓意着只要君臣之间同舟共济,就能做到龙凤呈祥、国泰民安的内涵。

(摘自1月31日《金陵晚报》 王艺璇文)