《我们八月见》 [哥伦比亚]加西亚·马尔克斯著 侯健译 南海出版公司2024年3月出版

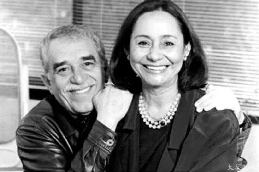

马尔克斯与妻子梅赛德斯

2014年4月17日,诺贝尔文学奖得主,那个写出了传世名作《百年孤独》与《霍乱时期的爱情》的加西亚·马尔克斯离开了人世。2023年,马尔克斯的版权方卡门集团与兰登书屋在法兰克福书展上宣布,作家尚有一部遗作小说待发表,名为《我们八月见》。

赴一场邀约

2024年3月6日,加西亚·马尔克斯97岁生日这天,《我们八月见》中文版上市,这是老马留给世界读者的最后一份礼物。

《我们八月见》有一个邀约般的名字,而这本书带来的第一份惊喜,是加西亚·马尔克斯首次将女性设置为了长篇小说的主人公。全书基调充满女性视角独有的细腻优雅,一股柔韧的力量贯穿其中。

小说开篇,我们熟悉的老马以充满暗示性的笔调,勾勒出一幅极具张力和想象空间的画面,也奠定了小说悬念的基本走向:

每年八月,女主人公都会乘渡轮来到这座岛上,为母亲的坟前摆上一束鲜花。她将此行视作一种仪式,无论如何都要完成,且只能独自完成,年年如是。她会遇见什么样的人?每年的旅程会有何不同?主人公母亲的故事有什么玄机?这个每年重复的仪式,究竟包含了多少生活的可能性?命运又为她准备了怎样的安排?所有的答案,都藏在这本增删10余年才完成的书中。

当然,还有一个最重要的问题:这场邀约,为什么一定是在八月?

八月,这是加西亚·马尔克斯笔下最具代表性的月份——

观雨独白的伊莎贝尔总会想起炎热的月份,想起八月里那些使人昏昏沉沉的漫长的午睡时分,人们被沉重的时间折磨得半死不活;

弗洛伦蒂诺·阿里萨在八月的某天因忘情的演奏被投进监狱,宣称自己“不过是个可怜的恋人”;

上校在八月退伍的日子登记写下“本人有权”几个字,数十年来却再也没能等到那封装着退休金的来信;

八月是权力之日的凄凉朝霞,执政百年的族长承受着最原始的不安和返祖式的恐惧,惧怕一个新的黑暗世纪未经允许便在世界上耸立起来;

八月是个“恶时辰”,要有三天天昏地暗,日月无光。马孔多总是在下雨,而“八月下雨很正常”……

时常有人说,加西亚·马尔克斯的小说充满“宿命感”,结局早在开端之日就已经注定,你我在命运的安排之下逃无可逃。《我们八月见》则为这种宿命感又增添了一抹余韵:在每一部作品的八月里,我们终将与加西亚·马尔克斯再相见。

爱情和其他可赞颂之物

加西亚·马尔克斯早已说过,他所有的作品都是在写爱情,《我们八月见》自然不会例外,其创作灵感与契机甚至早在写作《霍乱时期的爱情》时就已经现出雏形。作家本人曾说:“创作《霍乱时期的爱情》时,我有了一个想法:爱情是否会随着岁月流逝、年龄增长而改变?我开始创作一系列新故事,不断改进。”

从《霍乱时期的爱情》一路写到《我们八月见》,新增了20年人生阅历的加西亚·马尔克斯更加熟谙人心。更令人惊讶的是,他似乎了然女性心思,总能用最敏锐的句子捕捉到每一丝幽微的心绪。

他着力刻画女性在婚姻与家庭生活中的处境,在不易察觉之处提出疑问与思考;他太熟悉感情中的拉扯与交锋,一两句对话就写尽一个故事;他更知道爱情代表着最诚实的欲望,正如饿的时候才吃饭,爱的时候不必撒谎。

“最终版棒极了”

《我们八月见》正式发行的今天,距离1999年加西亚·马尔克斯在马德里美洲之家的文学论坛上第一次公开朗读作品选篇已经过去了四分之一个世纪。再次回顾困难重重的成书历程,有无数故事打动人心:

随着岁月流逝,加西亚·马尔克斯逐渐意识到,时间已经不在自己这边了。衰老、疾病、甚至死亡若隐若现的阴影,都让他的创作之路越来越艰辛。1997年接受记者采访时,他不无感慨地坦白了内心的焦躁:

我显然比从前着急多了,从前我总是说“接下来的二三十年可以完成”,但现在我知道自己或许没有下一个二三十年了。我努力克服这份急躁,因为仓促而成的作品一眼就会被识穿。对死亡的恐惧支撑我一直不停地创作,没有什么能阻止我继续写下去,如果我就此停笔,那我可能很快就会死去。

在人生最后的日子里,阿尔茨海默病严重拖慢了他的脚步,不止一次让这位曾经无所不能的伟大作家感受到绝望与挫败。

凭借顽强的意志,作家10年内将稿件增删五版,每一页稿纸上,都留有他亲笔批注的符号。这位完美主义者打趣地宣布:“我一旦给作品画上句号,就不会再回头检查了。”而他也的确为这部最终之作画上了句号——完整的、定稿版本的《我们八月见》扉页上写着老马的亲笔批注:

最终版棒极了。