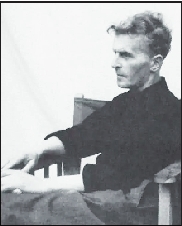

1950年,维特根斯坦的最后一张照片

在火车厢的偶遇

经济学家哈耶克与哲学家维特根斯坦是远亲:哈耶克的曾祖父辈与维特根斯坦的祖母辈有兄弟姐妹关系,这让二人成了远房表亲。哈耶克与维特根斯坦在度假或者探亲时偶尔会遇到对方,但二人却从未有过真正的友谊。尽管如此,这也足以让他们在1918年夏末去往意大利前线的火车上认出彼此,对此,哈耶克回忆:

我的第一个记忆可以追溯到服役期间休探亲假的一天。在奥地利的巴德伊舍火车站,两名身穿制服的年轻炮兵少尉对视了一下,说:“你看起来很面熟。”接着我们互问对方:“你是维特根斯坦家的吗?”“你是哈耶克家的吗?”我现在知道,彼时他重返前线,包里肯定背着《逻辑哲学论》的手稿。

当他们在火车车厢里偶遇时,维特根斯坦已经师从伯特兰·罗素学习逻辑多年,并写下了后来发展成《逻辑哲学论》的哲学笔记;他已经服役四年,在东线经历过战斗。与之相比,哈耶克当时刚中学毕业,战争结束前夕才被征召入伍。尽管两人年龄仅差十岁,但维特根斯坦与哈耶克从本质上属于两个不同的时代:战争的一代与战后的一代。

分道扬镳的人生

哈耶克的学术生涯在战后蒸蒸日上。1921年——也就是《逻辑哲学论》首次问世那一年——哈耶克完成了大学学业,其导师是弗里德里希·冯·维塞尔,奥地利经济学派的创始人之一。维塞尔把哈耶克引荐给路德维希·冯·米塞斯(奥地利学派的院长),通过米塞斯在维也纳的研讨班,哈耶克成了自由主义学派的一员。通过这些关系,哈耶克进入一个新的学术环境,在那里,《逻辑哲学论》已经得到热烈的讨论。

然而,维特根斯坦此时却对哲学讨论不再感兴趣。从1920年开始,他在下奥地利的偏远山村当小学教师。在这十年里,维特根斯坦与哈耶克的轨迹没有交集,他们的人生分道扬镳:维特根斯坦放弃旧秩序下维也纳上层阶级的生活,而哈耶克则成为即将到来的崭新世界的学术精英。

1927年初,米塞斯任命哈耶克为奥地利商业周期研究所首任所长。当时的哈耶克年仅27岁。他那时发表了一篇题为《储蓄有不合理之处吗?》的论文。这篇文章引起了英国经济学家莱昂内尔·罗宾斯的注意。罗宾斯邀请哈耶克到伦敦讲学,结果他的讲座大获成功,并为他带来了在伦敦经济学院工作的机会。哈耶克的讲学内容为其后来的名作《价格与生产》奠定了基础。在这之后,哈耶克与维特根斯坦才再次相遇。

两位经济学家对峙背后

维特根斯坦毕竟不适合当小学教师,于是在1926年4月辞去教职。1929年,维特根斯坦决定搬回剑桥,他的朋友们热切期盼他们战前认识的那位天才的归来。譬如,凯恩斯在信中如此宣告维特根斯坦的归来:“好了,大神回来了。我在5∶15的火车上接到了他。”

早在剑桥求学的日子里,凯恩斯就是维特根斯坦密友。重返剑桥以后,凯恩斯让维特根斯坦意识到两大经济学思潮之间的对抗,它们一方是凯恩斯的反古典主义理论,另一方是哈耶克呼吁的自由市场经济。

在英国经济学发展的关键时期,这两位伟大经济学家的对峙背后有其他知识分子做后盾,他们一边是以皮耶罗·斯拉法为首的剑桥阵营,另一边是以卡尔·波普尔为首的伦敦阵营。维特根斯坦基本拥护斯拉法一方:至少这位意大利经济学家对维特根斯坦的哲学发展产生过决定性的影响。

与此同时,在伦敦,哈耶克与卡尔·波普尔结盟,波普尔后来说服哈耶克在英格兰定居。在剑桥道德科学俱乐部的一次学术例会上,维特根斯坦与波普尔之间的争执很好地体现了两个思想阵营之间的冲突:波普尔一度以为维特根斯坦在用一把壁炉火钳威胁他。不过哈耶克有一次也目睹了类似的情景,那是在第二次世界大战期间的一次聚会上:维特根斯坦举着一把火钳,以此强调他们正在讨论的一个看似复杂的话题的简单性。哈耶克以为维特根斯坦疯了。

真正意义上的见面

当哈耶克与维特根斯坦开始定期在道德科学俱乐部见面时,他们都已加入英国籍。第二次世界大战期间,为了让哈耶克免遭空袭,凯恩斯为他在剑桥安排了一个住处。然而,这在维特根斯坦和哈耶克之间仍未激起太多交流。此时的哈耶克正在继续壮大自己的思想,并让它结出了丰硕的果实,而维特根斯坦则无法忍受在战争时期教哲学。闪电战以后,维特根斯坦离开了剑桥,到伦敦盖伊医院工作。

据哈耶克称,直到二战结束之际,他与维特根斯坦才开始真正意义上的见面,当时维特根斯坦被召回剑桥继续他中断的教职。维特根斯坦与哈耶克重新接触的原因,是维特根斯坦渴望回维也纳看望他的姐姐赫敏。哈耶克已经对如何获得回国探亲许可的官方程序了如指掌,并向维特根斯坦解释了这些程序要求。

就在这样一次从维也纳探亲返英的路上,哈耶克与维特根斯坦最后一次相遇。那是1950年年初,两人均从维也纳乘夜车出发。半睡半醒的维特根斯坦认出了比他晚进车厢的哈耶克。第二天早上,他们聊起了哲学和俄国。正当哈耶克感到谈话开始变得有意思时,火车抵达法国海岸,乘客必须下车坐船。他们的交往始于并且终于火车上的闲谈,这一事实似乎象征了他们之间的关系:维特根斯坦与哈耶克经常朝同一个地理方向旅行,但是他们的思想之旅迥然不同。

(摘自刘楠楠译《哈耶克的维特根斯坦传:文本及其历史》,广西师范大学出版社出版)