1940年代,林风眠和夫人艾丽丝、女儿林蒂娜

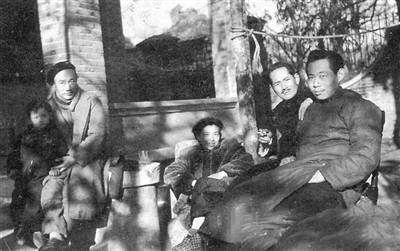

林风眠(左一)、谢景兰(中)、赵无极(右一)等1946年合影于杭州

林风眠作品《黑衣仕女图》(1940年)

“倒林风波”后

1938年,在湖南沅陵,因北平艺专与杭州艺专合并为国立艺专之后反复闹矛盾,有作家直接写为“倒林风波”,林风眠不得不辞去校长职务,回到上海租界。原本想与妻子女儿隐居于此,岂料碰到了大汉奸诸民谊。他怕诸民谊强迫自己当汉奸,于是便离开了上海。

1939年初,林风眠到达重庆,经陈布雷介绍,他到政治部三厅任设计委员会委员。1943年,政治部设计委员会撤销,他又由陈立夫介绍到国民党中宣部艺术处任宣传委员。在重庆,他目睹了同胞被日机轰炸的惨状,因而,他画了10多幅以控诉日本侵略者暴行为主题的抗日宣传画,可惜这些作品均未被战时宣传部门采用。

在重庆林风眠画了多少画很难统计,抗战胜利离开重庆时,他舍去了所有的日常用品,只扛了一捆画走。

李可染之子李小可回忆:

1940年,林风眠先生住在重庆金刚坡的一间破旧房子中画画,条件极为简陋。父亲经常会带点便饭去看望老师,每次去都看到林风眠先生在画画,从未间断,每日都画几十张。画完的画,堆在身后,直摞到屋顶。

享受宁静忍受寂寞

林风眠在大佛段居住时,自己挑水、做饭、洗衣,享受宁静的同时也忍受着寂寞。

国民党中央委员刘建群爱好书画,曾专程前往拜访,见他的住所如此简陋,不禁感慨道:“住在这种地方,不是白痴,就是得道高人。您看来是得道了。”林风眠听罢,只是微微一笑。后来,他对别人讲:

在北京和杭州当了十几年校长,住洋房、乘私人轿车,身上一点人气几乎耗光了。你必须真正生活着,才能体验今天中国几万万人的生活,身上才有真正人味。首先是“人”,彻底“人”化了,作品才有真正的生命活力。

这一时期,他以长江、渔船、船夫,以及住处周围的穷人为原型,画了不少画,这些画都饱含着他的情感。李可染回忆:

最初在周总理和郭沫若领导的政治部第三厅,下面有一个设计委员会,林风眠和老舍等都是设计委员之一。每月有200元的生活补助。后来第三厅取消了,这200元也没有了,所以林先生的生活很艰苦。

为保证每天都能画,他用便宜的颜料和纸。为了节约钱,他画素描的木炭条都是自己找柳枝烧制的。一边是缺钱,一边是没有时间讲究,据说他外出的穿着都有几分邋遢。1942年3月21日,徐悲鸿个展在重庆的中央图书馆举办。林风眠受邀参加,看展中,学生吴冠中发现先生的袖口都有些破烂了。

“画不出来就乱画吧”

1944年,国立艺专新上任的校长潘天寿登门拜访林风眠,让他大喜过望。然而,当对方说明来意之后,他沉默了。对方是来请他回艺专当教授的。

潘天寿在他家里耗了两天。最终,潘天寿的真诚感动了他,他答应了。上课的那天,潘天寿怕他变卦,又让学校的老师关良、赵无极前往他家迎接。

这时的国立艺专已搬迁到江北磐溪了,从南岸大佛段到江北磐溪,要横过长江、嘉陵江,还要走二三十里路,但他去了艺专也没有搬家。

潘天寿担任校长后实行画室制,林风眠也建立了他的画室。一些喜欢他的学生进入了林风眠画室学习,如苏天赐、徐坚白、席德进等。林风眠当老师很特别也很宽松,他对学生说:“画不出来,就不画嘛,去玩玩。”或是:“画不出来就乱画吧。”从美术教育的角度说,苏天赐、徐坚白、席德进就是他这一时期的“代表作”。磐溪时期的赵无极,是林风眠画室的助教,他一边辅导学生,一边继续跟林风眠学画,他后来能成为世界级大师,与这一段时间的学习是分不开的。

1946年暑假过后,学生分批、分方向赶往未来国立艺专所在的城市杭州。此时的林风眠,扛着一卷画告别了大佛段,踏上了返回杭州的路。 (摘自6月4日《重庆晨报》)