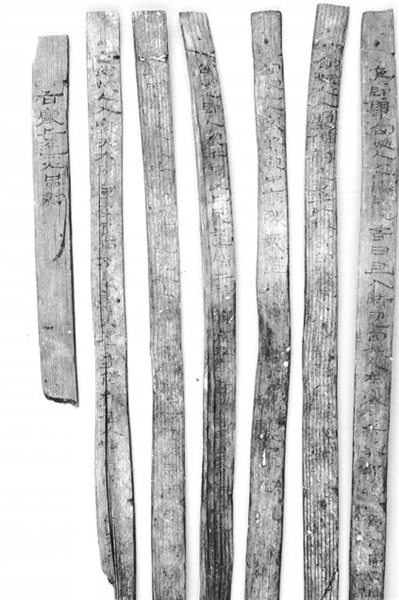

居延汉简出土的《塞上烽火品约》(局部)

在古代,燃放烽火是防范敌军来犯的重要预警方式。那么,作为传递军事情报的手段,烽火是如何准确地把入侵人数、方位等信息传递出去?

塞墙与烽燧

两汉王朝的北边一向强敌不断,且时有军情,但基本保持了安定与稳固,这既得益于通婚、朝贡所发挥的作用,更少不了汉武帝以后在河西走廊建立武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,徙民屯田戍边,修建长城与烽燧,建立完整的防御、屯戍体系。

长城当时称为“塞墙”。当时张掖郡所辖的一个候官的吏卒有348-408人,整个张掖郡两个都尉府辖6个候官,吏卒则有2088-2448人。西汉北边从敦煌到乐浪,共有21个郡,按张掖郡的数字推算,沿线应该部署了4万余吏卒。守塞吏卒昼夜监视敌情,辅之以驻扎在后方要地的集团军,点线结合,以较少的兵力保证了两汉王朝北边的基本安全。

当时两个烽燧之间距离约3-5汉里(1200-2000米),每个烽燧由隧长加2-3名隧卒来驻守。隧卒要分工轮流站到烽台顶上昼夜瞭望(当时称“候望”),监视有无匈奴人入侵以及汉人越境逃亡,白天还要巡视烽燧周围的沙地(当时称为“天田”),检查有无脚印,以确定是否有人出入。一旦发现有匈奴犯塞,则要迅速向邻近的烽燧报警,邻近的烽燧收到报警信号后按照规定也要向附近的烽燧报警,这样就将入侵的信息报告到候、都尉。

“塞上烽火品约”

20世纪70年代,在甘肃敦煌一带出土了大量汉简,其中包括“塞上烽火品约”,记载了比较完整的预警条例。这些预先约定的信号,可令汉军迅速而准确地知道敌情,调集军队进行备战。比如,有汉简记载:

匈奴人昼入甲渠河南道上塞,举二蓬,坞上大表一,燔一积薪。夜入,燔一积薪,举堠上二苣火,毋绝至明。殄北、三十井塞上和如品。

这一记载的意思是,如果白天匈奴人入侵河南道上塞,要高悬两个位于烽火台上的筒状标志物(蓬),并举起一面布帛制作的大旗帜(表)悬挂在坞院的旗杆上,并点燃一堆芦苇堆成的积薪。如是夜晚来犯,蓬与表之类无法被附近的烽燧看到,就要求点燃一堆积薪,此外还要在烽火台上点燃两只芨芨草捆扎成的火把,且要持续点到天明为止。最后一句则是说甲渠候官北面的殄北候官和其东面的三十井候官所辖的烽燧也要按照此约定来“和”,即响应,接力传递军情到都尉府。

“品约”大体可以分为三类:第一类是针对匈奴人仅单纯进入某一塞的防区该如何报警。第二类是针对入侵某地后的特殊情况,如“匈奴人越过三十井候官縣索關門外道上隊(隧)天田,失亡,举一蓬,坞上大表一,燔二积薪,不失亡,毋燔薪”。第三类不再分区域,主要是针对各类特殊情形的规定。包括匈奴人入塞,若包围了亭障,吏卒无法下到地面点燃积薪,则要求邻近的亭来悬挂蓬、点燃积薪,具体挂几个、点燃几堆积薪,则按照区域和昼夜的要求来执行。“品约”中没有明确规定烽火的传递速度,但是根据汉简中追查举烽火不及时的文书(时称“表火课”),规定速度是每汉时一百里。

“塞上烽火品约”的规定相当细致周密,其作用类似于海上航行中船只之间通讯的通用“旗语”,借助固定的信号快速传递军情信息。甲渠、殄北与三十井塞归居延都尉府统辖,“品约”亦应是以都尉府为范围来约定。入侵的消息最终也传递到都尉府。若犯塞匈奴人数众多,需要都尉府再向朝廷报警。

军情报告管理之严

北边各都尉府不仅制定了传递军情的“品约”,也要求各烽燧配备相应的报警器材。在各烽燧逐月上报的“守御器簿”(个人装备的武器以外的烽燧防卫用具清单)中就有明确记载,如金关遗址出土的“橐他莫当隧始建国二年(公元10年)五月守御器簿”。每个烽燧中必须装备“出火燧”,除了用来烧水、做饭、取暖之外,也是报警必需。布制的“表”,学者认为是赤、白二色相间的缯布制成的,要悬挂在坞墙上。除了“表”可能是由上级配发的,其余的主要依靠戍卒们在候望之余割草制作,并加以维护,特别是放在地面的积薪,上面还要涂泥(当时称为“涂”),以免被风吹走、被雨淋湿。此外,隧卒的服役期大多仅为一年,要不断轮换,但是必须要学习掌握“塞上烽火品约”的内容。

西北汉简中也出土了不少与匈奴入侵报警相关的文书,有一些是对官吏失职的调查与追责,原因是报警上处置失当。甲渠候官遗址曾出土一份东汉初年的劾状(公诉书)。是建武五年(公元29年)十二月,一位周姓令史“起诉”城(诚)北候长王襃。

劾状背景是当天太阳即将落山时一次胡虏的小规模进犯,地点在河南道上塞邮路接近最南端的临木部所辖的木中隧。负责候望的隧卒发现来犯的胡虏后由隧长陈阳按照烽火品约的规定高悬起两个位于烽火台上的筒状标志物(蓬)、并举起一面布帛制作的大旗帜(表)悬挂在坞院的旗杆上,还点燃了一堆积薪。北面不远的城北燧的助吏李丹见到焚烧积薪产生的烟,但没有看到蓬,不敢轻率传递敌情信息。驻扎在该燧的城北部候长王襃便令李丹骑驿马南下去查看并确认敌情,距离木中燧尚有一里多时,遭遇过河而来的四名胡虏,后面又冒出两名胡虏骑兵,将李丹连人带马一道掠走。为此,令史认为王襃擅自令李丹骑马冒险打探,导致人马俱失,且没有及时点燃积薪、悬挂信号物,没有遵从烽火品约的规定。

这份文书是对一次军情处置不当的追责,罪名是“燔举不如品约”。由此可见,当时对军情报告管理之严格。 (摘自《人民论坛》2024年第12期)