奥运氛围浓厚的巴黎

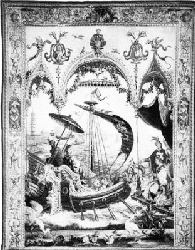

法国人想象的康熙南巡图挂毯(卢浮宫藏)

用有毒花的名字定名

巴黎译语本花名,草木枝头缀嫩英。结实含浆原毒质,奈何袭取号都城。

这是写于清末的37首《巴黎竹枝词》中第一首,作者是著名外交官陈季同的弟弟陈寿彭,他“精法文算学”“其他著述甚多”,翻译的《江海险要图志》至今仍有影响。陈寿彭于1885年4月被公派留学英国三年,其间写成《欧陆纪游》,《巴黎竹枝词》便收在其中。

诗中指出:巴黎本是花的名字,即原产荷兰的花烛(又称红掌等),色彩绚烂,但果实有毒。陈寿彭故作惊讶:为什么要用有毒花的名字给首都定名?陈寿彭巧妙地传达了当时国人的普遍感受:

一方面,法国曾对中国呈现了相当的善意,著名启蒙哲学家伏尔泰写道:“我认识一位哲学家,在他的书房里间悬挂了一幅孔子画像;他在这幅画像下边题了四句诗:唯理才能益智能,但凭诚信照人心;圣人言论非先觉,彼土人皆奉大成。”晚年伏尔泰的书房中,一直挂着孔子画像。法国大革命、法国启蒙哲学、法国文化……对近代中国产生了巨大影响,巴黎因其辉煌的革命史和城市精神,被许多中国人视为精神家园。

另一方面,法国又是当时对中国持种族偏见、种族歧视最严重的国家之一,是“黄祸论”的推手之一。自诩为欧洲文明之都的巴黎,却充斥着污秽、混乱、喧闹、奢靡,让人难生敬意。

伏尔泰称中国是“新天地”

明中期起,大量天主教耶稣会教士来华,他们的记录震动欧洲,法国尤甚。

一方面,法王路易十四与康熙联系密切,他派出白晋、张诚等,被康熙重用。

另一方面,当时法国不仅国王世袭,高官亦世袭,清朝则“官无封建”,伏尔泰等启蒙思想家羡慕不已,称中国是“举世最优美、最古老、人口最多和治理最好的国家”。法国重农学派创始人的魁奈也说:“大概没有任何别的国家,能像在中国那样自由地向君主进谏。”魁奈还发明了一个新词,叫“合法专制”。

1670年,路易十四在凡尔赛建“中国宫”,致“中国风”风靡欧洲。据学者吴震钩沉,1792年,马戛尔尼在日记中写道:“整个欧洲都对中国着了迷,那里的宫殿里挂着中国图案的装饰布,就像天朝的杂货铺。”克里姆则称:“有一个时期,每家壁炉上陈设着中国的物品,而许多日用的器具,都是以中国趣味为标准的。”

面对“中国热”,法英态度迥异。据学者侯贝在《16-18世纪西欧“中国热”现象研究》中钩沉,英国在18世纪末派传教士到中国,来的只有商人,形成“怀疑和讥讽的风气”。

法国相对宽容,伏尔泰将“发现中国”与哥伦布“发现美洲”并论,称:“哲学家们则在这些新发现中看到了一个精神的和物质的新天地。”

制造“想象的中国”

对法国的“中国热”,清政府反应冷淡。清廷认为法国是“红毛一种,奸宄莫测”,且法国称霸欧陆,“其人鸷悍,为诸夷所畏”,避之唯恐不及。

力挺“中国热”的法国学者们不真正了解中国,比如魁奈说:“这个国家(指中国)国泰民安,从未爆发过战争,从未侵略过他国。”耶稣会传教士为凸显自身成功,只说中国优点,不说缺点。

制造“想象的中国”,与文艺复兴时的“光自东方来”形成共鸣。彼时西方人对近代化造成的礼崩乐坏不满,提出“东方崇精神,西方崇物质”,认为西方应向东方学习精神。

乍一看是好话,但正如著名学者萨义德所说,此即东方主义,它将东方变成他者,“与我们不同”,初期羡慕、学习、敬仰,随着接触增多,发现东方也有“崇物质”一面,转而失望、厌弃、愤怒,这就给掠夺提供了借口,以“送去现代文明”之名,西方坦然加害东方。

康有为也被忽悠了

清末民初,中国知识阶层产生强烈的自卑感,渴望“取法西人的文明而用之,亦不难转弱为强,易旧为新”。巴黎成了梦想之城,“繁盛之都,花园锦簇。

据学者柳伟的《康有为欧洲游记研究》,1905年,康有为在巴黎逗留10余日,三登埃菲尔铁塔,他发现,巴黎绝非文明之都,“在其淫坊妓馆,镜台绣闼,其淫乐竟日彻夜。已领牌之妓女十五万,未领牌者不可胜数”。

更让康有为震惊的是,法国名为民主国,社会却高度不平等,“其世家名士,诩诩自喜,持一国之政,超然不与平民齐”“聚一国之贵室以纵奢淫、盛容饰,甚且以骄侈不足,窃及府库,则中国古今未有之”。

康有为承认巴黎博物院、埃菲尔铁塔“实甲天下”,除此之外,“无可惊美者”“岂知其无甚可观若此耶”,且“巴黎市人行步徐缓,俗多奸诈”。康有为感慨道:“未游欧洲者,想其地若皆琼楼玉宇,视其人若皆神仙才贤;岂知其垢秽不治,诈盗遍野若此哉!”

显然,康有为又落入“光自东方来”的陷阱。世界永不完美,否则何谈进步。现代人应多看少议,重沉浸式体验,轻以己度人。善看者,总能将两个巴黎融为一个,那才是真实的巴黎。 (摘自7月3日《北京晚报》 蔡辉文)