所谓“跑库”,是指把书从书库里提出来,送到读者手上,或者打包给读者快递到家。这是浙江图书馆“信阅”服务的一部分。读者获得极大便利背后,有一群馆员在默默付出。为了了解他们的工作,我当了半天志愿者,体验了一番“跑库”。

馆员吴月,90后,在浙江图书馆借阅部工作第7年了。上午,她带我培训上岗。穿过二楼阅览室的一个小门,就是我们的工作现场——“信阅”书库,分布在二楼、四楼,藏书共1174656册。

“信阅”书库不对读者开放,由馆员按照读者需求提书出来。馆员跑库,能从浩如烟海的书库中迅速找到读者需要的书,靠的是排架号。

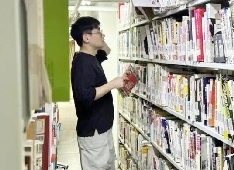

“跑库”的工作还包括把读者归还的书送回排架上,叫“上书”。借书订单少的时候,就抽空去“上书”。下午1点多,我上岗了(见图)。工作地点在四楼书库,与沈老师、张老师一起。

四楼书库建于1998年,分上下两层。当时设计仅作为藏书库使用,没有中央空调,后改为“信阅”书库,考虑到电路和图书安全,也没有加装空调。当日,人在书库里,体感比室外还热,闷得像桑拿房。

在四楼,沈老师和张老师正处理一批快递借书。单子打印出来,大概30多册,我分到《策展时代》等4册。一开始我很兴奋,尽管有点热,但工作看起来不难,只要按顺序找到那个阿拉伯数字就好了。但书库巨大,我来回跑来跑去,数不清的数字在眼前快速变换,有时候还跑过头,几分钟就汗流浃背了。

30多册书找出来,书梯传送到二楼,蔡蔡和小冯送去消毒、分类打包,打包成16个快递。又一批快递借书订单处理完,趁着有空,我们去“上书”。

进书库前,沈老师先把几十本书按排架号排起来。她告诉我,这样先排好、再上去,就可以按排架号的路线走,不走回头路。否则,偌大的书库来来回回走,就会很累。我问她,这是不是她自己一点点总结的经验,她笑笑说,这是前面的人传下来的,是大家的经验总结。

之后一起去上书的过程中,我观察发现,她看一眼排架号,心里就能大体知道在哪一排、哪一面、哪一架。不像我一次只能顾一本,耗费眼力、脚力,绕来绕去。她手里拿着好几本,同时兼顾,走到目标排架,随手放回。这是一个熟能生巧的功夫。

下午4点,我半天的工作提前结束了。跑了几趟,身上汗水反复湿、反复干。几位老师告诉我,今天周四,其实是工作量最小的一天。一般来说,因为周一闭馆,周二跑库工作量最大;其次周末两天,读者来图书馆多,跑库工作量也很大;再次是周五、周三;最轻松就是周四。

张老师对着长桌比划给我看,周二那天“上书”,整张长桌摆满了,垒起来六七十公分高,几乎到她们肩膀。那几天,刚好杭州城区气温破纪录。离开图书馆,走在曙光路上,闷热中带一丝风。再看见图书馆来往不断的读者,我有了一种不一样的感受。 (摘自7月14日《钱江晚报》 宋浩文)