《朝夕琐谈:梁漱溟讲谈录1970-1976》

梁漱溟口述 陈维志整理 中国文史出版社2024年6月出版

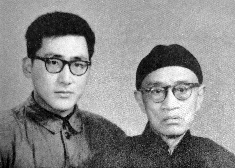

1973年2月梁漱溟与陈维志合照

本书是梁漱溟晚年寓居时期(1970-1976)与小友陈维志的部分谈话集录,由陈维志根据个人笔记和回忆整理而成。这些谈话多简短而零散,但涉及广泛,包括自我认识、治学与著作情况、哲学与宗教、人物评价与回忆、东西文化与历史的比较、对社会与政治的认识、对人生的认识、健康与养生等,是梁漱溟晚年思想的独特呈现。

我只是恩师(以下皆称先生)在他晚年用心培养的一个年轻人。先生与我相聚基本都在他家中,而且大多是在清晨与傍晚。当时我已参加工作,须每天上班,并且每月只有两天的休息时间,只有早晨与傍晚是属于我的业余时间。在先生搬离朝阳区新中街的二居室前,与先生的相晤大致如此。

我在利用这些时间帮助先生与师母做一些二老力所不能及的事之外,就是抄写先生的稿件,一式两份,一份交先生保留,另一份由我学习保存。

看似闲聊实则苦心培养

先生一生都是严谨的人,几乎没有什么爱好,烟、酒、茶从无沾惹,即使是诗、词、书画、古玩玉器、珍本书、琴、棋、墨砚也无一收藏爱好。从先生身上找不出从清末、民国到解放后那种文人的任何气味,这在近代诸多名人大家中实属罕见。

我和先生相见,一般上来先谈天气再谈新闻。他有几十年不变的听早间新闻的习惯,或因时事引出一些话题,对国际新闻尤为上心;或因某名人去世,对名人的籍贯、家庭、事业有何成就,不假思索脱口而出,他之博闻强记非常人所能。

先生见我年轻好学,且没有年轻人的轻浮之气,凡我请问的事或他思考的事或临时所遇之事,就像聊天一样与我讲述一番。每次聊天从一两个小时至五六个小时不等,先生皆顺口而出,无须有什么资料在手,而我则如旱地接雨露般细心聆听,以纸笔相随作些谈话记录,以备退而学习反思。不想,如此五六年间积少成多,整理成文字已几万字有余。在先生的日记中大多可见与我谈话的内容,就此看出似是闲聊实则是先生苦心在教育培养我。

先生自言属于“古”相

纵观先生一生,虽清苦,但也绝无衣食之忧。他生活简朴却轻视金钱。他认为钱只要能满足自己的衣食住行即可,从不购置不需之物。先生每月从全国政协领取260元补贴,除去必付的房费、水费、电费、月票及简单生活费外,余下的钱大部分用来资助一些生活窘迫的朋友与学生,而我也是先生每月资助10元补贴生活的人。他的手中几乎没有什么存款。先生对我说过,钱不要分彼此,只要把它用到正当的地方就好。

先生勤俭的一生体现在方方面面。他茹素,每顿饭食量很少,但决不浪费一点食物。每次早出在外吃早餐,一般是油饼豆浆,油饼酥脆难免有碎渣掉落桌面,他皆一一拾起放入口中。先生“敬惜字纸”简直达到苛刻的地步。他晚年有近百万字的创作,但他只有誊写清晰的稿本而不见有底稿纸的存留。是先生写文章一气呵成不打底稿吗?不是。他身为全国政协委员,经常有各种会议通知和请柬,此种通知内容简单,纸上留有大量空白,信封用小刀裁开也可书写,还有台历纸的背面,这些本已无用之物,他皆用来作写底稿的纸张,无一放过,待到誊清至稿纸上,这些底稿也就弃而无存了。

近年来,由于大家对先生的关注,很多照片都被挖掘出来,但从没见有一张有笑容的照片。他一生严谨,面容冷峻,有古者遗风,初见时往往让人望而生畏。他身材不高,晚年尤为清瘦,面颊偏深,下颌较宽,额与枕部偏深的头型,双眉如卧蚕,双眼大而深沉,未到中年就不蓄发,从侧面观看酷似印度圣雄甘地。他的手指纤细而白嫩,胜似女子玉指。古人对面相有“古”与“怪”之说,先生则自言属于“古”相。

“陈为学中医有得者”

先生早年即与当代名医岳美中相识。早在1930年前后,先生在山东邹平创办乡村建设研究院,同时建立县中医医院,他的学生裴雪峰介绍好友岳美中来邹平中医院就职,时局骤变,岳大夫离邹返乡,这是前缘。全国解放后,两人同居北京,交往频繁,名为师生,实为挚友。1971年先生介绍我拜岳大夫为师学习中医。

1980年1月17日,先生患下肢浮肿已有多日,但不自知。经家人发现,穿鞋已困难,劝去医院就诊,先生不肯,家人电话告知我。是日晚,急赴先生家中,见双足浮肿至踝关节,一向脉沉细柔的他,忽现脉浮弦,双尺脉明显,诊断为“心肾不交、肾阳虚不能制水”,即西医谓之“肾功能不全”。劝先生就诊不从。但先生允诺由我开中药处方治疗,我按张仲景的经方“真武汤”加减,服药旬日双足浮肿消退,疗效显著未见复发。

此时先生已87岁高龄,若按西医检验指标,肾功能必然不正常,但中医辨证施治补肾扶阳利水可使双足水肿消失,当为治疗老年病之上策,若一味追求生化指标正常,不惜手段给予恢复,正所谓“门板治驼背,躯直而命丧”,祸不旋踵矣。

1983年10月,先生在致老友张傲知的信中说:“陈为学中医有得者。”此或是对我三年前为先生治病之赞许。

未能“无疾有终”

1988年4月25日,先生因感身体不适,去医院就诊,下车后尚能步行前往。先生留院治疗,医院成立“梁漱溟医疗小组”。

1988年6月16日上午,先生亲属打电话告知我,先生已住院多日。入病房内见先生侧身蜷卧于床上,面色无华,神倦懒言,只招手示意与先生长子培宽大叔谈。只见床褥单上黄色污渍多处,急询问在侧陪侍的培宽大叔。培宽大叔云:“医生诊断为肾功能衰竭,化验肾功能指标高,让先生服用中药生大黄和生大黄煎汤灌肠,以解肾功指标之高。”我听后言:“请培宽大叔立即要求医生停止使用此药,可请中医会诊治疗。”培宽大叔面有难色云:“此事须听医疗小组来决定。”因公务在身,我23日从湖南返京,次日清晨车过郑州,听车内播放新闻得知,先生已于23日上午11时病逝。先生曾在1983年致张傲知的信中说道:“我自度或者有一天无疾有终邪!”呜呼!此愿未了。