1924年巴黎奥运会开幕式

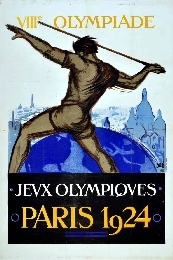

1924年巴黎奥运会宣传海报

7月26日,2024年夏季奥林匹克运动会在法国巴黎举行,而这也是这座“浪漫之都”历史上第三次举办夏季奥运会。

顾拜旦的失算

从历史上看,现代奥林匹克运动与一个人的名字紧密相关,他就是人称“现代奥林匹克之父”的顾拜旦。

1863年1月1日,顾拜旦出生于巴黎一个古老的意大利家族,这个家族在法国已经生活了将近5个世纪,一位祖先曾是法王路易十一的内务大臣,“德·顾拜旦”这个封爵及其家徽是路易十一在1477年赐予的。顾拜旦的祖父在波旁王朝路易十八统治时期被赐封为世袭男爵,因此习惯上后人都称其为顾拜旦男爵。

顾拜旦对奥运会的贡献是世所公认的,包括他自己在内。1896年11月,顾拜旦在为《世纪》杂志撰写的一篇有关奥运会的报道中签名,称自己为“雅典奥运会创始人:皮埃尔·德·顾拜旦男爵”。当然,这是当之无愧的荣誉。不过,顾拜旦也是凡人,他也有自己的乡梓情结——希望在家乡巴黎举办第二届奥运会。为此,他不惜得罪首届奥运会的东道主。在成功举办1896年的奥运会之后,希腊当局提出,奥运会是希腊民族文化的一部分,它只能在希腊举行,而“雅典是奥运会永久的家”。而顾拜旦则坚持“奥运会必须由不同国家举办”的原则性立场,认为只有这样,奥林匹克运动才具有国际性和生命力。于是,就在雅典奥运会闭幕式上,顾拜旦正式宣布,1900年奥运会将在巴黎举办。

谁知事与愿违,巴黎当时正全力以赴准备1900年的世界博览会,对奥运会并没有表现出什么兴趣。结果,这届奥运会完全成为博览会的附庸,整个奥运会会期也被拉长而与博览会同步。奥运史家们对该届奥运会起止时间各持己见。较流行的说法是:开始日期是5月14日(也有记载为5月20日),结束日期是10月28日。这样一来,全过程就长达5个多月,堪称“马拉松式奥运会”。组委会甚至借用位于巴黎市郊布洛涅的原法国赛马俱乐部的跑马场作为主体育场,观众席只有500个座位——这种条件下,自然谈不上举办奥运会开幕式了。

要不是日后现代奥林匹克运动发扬光大、四年一度的奥运会成为体育界盛事的话,后人根本不会记得1900年的巴黎举办过什么奥运会。无怪乎失望的顾拜且在日记里哀叹:

如果世界上有一个地方对奥运会非常冷淡的话,那就是巴黎。

洗心革面

斗转星移,奥运会逐渐走上正轨,也获得越来越大的国际影响力。为庆祝国际奥委会成立30周年,同时也是为表彰顾拜旦对现代奥林匹克运动作出的贡献,在提出主办1924年第8届奥运会的6个城市(阿姆斯特丹、巴塞罗那、洛杉矶、布拉格、罗马和巴黎)里,国际奥委会没费多少周折,便选定了巴黎。

这一次,法国人决定洗心革面,正正经经地把奥运会作为一件大事来对待。尽管第一次世界大战已经过去6年,但法国政府的财政并不富裕,加上1923年冬天塞纳河决堤,大洪水袭击巴黎,整个城市为此付出巨大代价。于是有人提出,放弃这次主办权,让洛杉矶接替算了。幸好奥运组委会没有被这些困难吓倒,各方化缘,终于筹集到400万法郎,用于兴建这届奥运会的主体育场。

这座新体育场建于巴黎郊区科龙布,因而也被称作科龙布体育场,现在的正式名称是伊夫·迪马努瓦尔省级体育馆。它的设计师是法国建筑师福尔杜加里。这座体育场是新功能主义建筑风格的杰作,综合了结构主义、国际风格等建筑流派特点。

相比之前几届奥运会,第二次巴黎奥运会创下了几个新纪录:第一,参加的代表队第一次超过了40个,达到44个;第二,参加的选手第一次超过3000人,达到3083人;第三,著名的奥林匹克格言“更快、更高、更强”也是在该届奥运会上首次正式提出的。

马赛与《马赛曲》

一个世纪之后,当巴黎第三次成为夏季奥运会东道主时,奥运会的规模早已今非昔比——2024年巴黎奥运会共设32个大项、48个分项、329个小项。虽然奥运会一直沿袭开创以来的做法,以城市为举办单位,但随着比赛项目日益庞杂多样,单独一个城市逐渐又有不胜负荷之感。一个最简单的例子是,巴黎是个内陆城市,如何举办海上的帆船比赛?

解决办法当然也是有的,这就是在奥运会的主办城市之外再增加一些协办地,这在奥运会的历史上其实也不鲜见。譬如2008年北京奥运会足球项目的比赛除北京外,还分散在上海、天津、沈阳与秦皇岛,马术项目在香港特别行政区举行,而帆船比赛项目则由滨海城市青岛承办。因此2024年的巴黎奥运会,同样有好几个巴黎之外的协办地。帆船比赛项目就将在马赛举行。

马赛自古以来就是一个贸易港口。直到今天,马赛仍然是法国第一大港。但对巴黎奥运会乃至整个法国来说,马赛的意义又不止于此——法兰西共和国的国歌,就名为《马赛曲》。

《马赛曲》的诞生本身就是一个传奇故事。其作者鲁热·德·李斯利,原本是一位工程师,对写诗和拉小提琴也相当狂热。法国大革命之后的1791年8月,害怕并仇视法国革命的奥地利皇帝和普鲁士国王联合发表声明,声称不惜动用武力,也要恢复波旁王朝在法国的“君主统治”。1792年4月20日,法国立法议会因此决定向奥地利宣战。东部边境城市斯特拉斯堡的市长狄特里希在一次讨论战局的会议上,谈到青年士兵在行军时没有爱国歌曲可唱,深以为憾。当时担任工兵大尉的李斯利也参加了这次会议,市长的话,令其激动不已。4月24日回到住所后,他就在爱国热情的鼓舞下,思如泉涌、笔若奔流,仅用几个小时便谱写成了“献给罗克纳上将”的《莱茵军团战歌》。

第二天,《莱茵军团战歌》在狄特里希家里初次演唱,后又被改编成军乐谱,在4月29日国民自卫军的星期日阅兵式中演出。6月25日,一位名叫米勒的歌手在马赛市的一次官方宴会上演唱了这首歌曲,大受欢迎,它马上被散发给准备出发到巴黎去的义勇军。人们不知道这首歌是谁写的,只知道它是从马赛传来的。人们都叫它《马赛曲》,而其最初的名字《莱茵军团战歌》却早被人遗忘了。

最后的伊甸园

而在众多2024巴黎奥运会的协办地中,举行冲浪比赛的泰阿胡波奥绝对是最为特殊的一个地方——从地理上看,它距离奥运会主场馆所在地巴黎,足有1.5万千米之遥!

泰阿胡波奥地处南太平洋的塔希提岛,巴黎奥运会的比赛项目,为什么要搬到半个地球之外来举办?进一步的问题是,塔希提岛为什么会属于法国呢?

这就与“地理大发现”与欧洲历史上的殖民主义脱不开干系。1767年6月,英国皇家海军舰队“海豚号”在船长瓦历斯率领下,首度来到塔希提岛。1768年4月,法国舰队在指挥官布干维尔率领下也来到此地。英法两国在南太平洋的殖民竞争日益激烈。英国先于1834年宣布占领澳大利亚,再于1841年宣布拥有新西兰。作为回应,法国在1842年将塔希提变成自己的“保护地”,1880年进一步将其变成殖民地。至19世纪末期,邻近岛群也快速纳入法国的殖民版图,这就是“法属波利尼西亚”的来历。

今天,整个法属波利尼西亚有洁净的海滩、水晶般的环礁湖以及在和风中摇曳的棕榈树,其中最出名的岛屿当属塔希提岛。当19世纪的欧洲人来到这里的时候,他们发现这里是“离天堂最近的地方”。著名画家高更在1890年之后,因为日益厌倦文明社会而一心遁迹蛮荒,于是远在太平洋上的塔希提岛成了他的归宿。在这座飘扬着法兰西三色旗的“最后的伊甸园”里所举办的冲浪比赛,似乎也为巴黎奥运会平添了一分浪漫色彩。 (摘自《国家人文历史》2024年第14期)