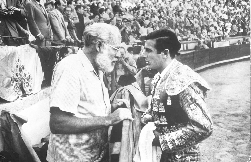

正在和斗牛士交谈的海明威

众所周知海明威是在巴黎叩开的文学之门,晚年的回忆录中也把巴黎称作一席“流动的盛宴”,在这里他完成了从记者到作家的华丽转身。绝少有人知道的是,这席“盛宴”的发端和食材是在西班牙。

1923年6月1日,海明威头一回从巴黎乘火车前往西班牙时,不会预料到次月的潘普洛纳之行,会让他对斗牛一见钟情并为之倾倒一生。他在给友人的信中这样形容斗牛:

这是一出壮丽的悲剧,是我见过最美的东西。

他甚至还把斗牛场比作没有中弹之虞的战争前线。此后连续多年,每到7月他都呼朋引伴,一路西行同赴圣费尔明节,甚至还多次跳入斗牛阵中,只为亲身体验和专注享受,堪称痴迷。1929年奔牛节期间,他甚至构思完成了一本关于西班牙斗牛历史、仪式和传统的综合性书籍《死在午后》。

1924年7月的第二次圣费尔明节之行,也是海明威在巴黎陷入文学瓶颈期的疏解之旅。当时他想完成一部能拿得出手的长篇来证明自己,却迟迟找不到合适的灵感与素材,这才以半纪实手法把这次西行的几乎所有人都代入了作品,无意中成了整整一代人和全新生活方式的引领者,也标志着现代文学彻底融入世俗。

海明威在西班牙的第二阶段处在西班牙内战时期,1937年3月至1938年8月间,他先后4次来到西班牙(累计近10个月),并深入战争前线。当时他的正式身份是为北美报业联盟报道西班牙内战,同时协助荷兰电影导演伊文思拍摄纪录片《西班牙大地》,撰写旁白、操刀录音(还向导演倾囊资助5000美金)。其间,他在瓦伦西亚参加了第二届国际作家大会,与巴勃罗·聂鲁达、安德烈·马尔罗等进步作家一起讨论了知识分子对战争应有的态度。在马德里遭遇佛朗哥军队的轰炸后,他写下唯一的剧本《第五纵队》。而亲历瓜达拉哈拉战役的残酷则让他几年后以其为原型创作了长篇小说代表作《丧钟为谁而鸣》。

西班牙内战结束后,海明威公开宣布,不会在佛朗哥掌权的情况下返回西班牙,但晚年还是因为对斗牛之爱食言了。1953年7月后的7年内他先后5次重返西班牙。特别是1959年那次,他在西班牙盘桓173天之久,原本只是领了《生活》杂志一篇命题作文,要求只写1万多字,扼要介绍故地重游的感受,但海明威兴之所至,一写就超了10万字,后来成书为《危险的夏天》。彼时的海明威虽贵为诺贝尔奖得主,但已过创作巅峰,且饱受各类妄想、抑郁和偏执的困扰,不过再次回到曾见证他充满活力的青春的这片沃土、重拾对斗牛的热爱与激情,他仍仿佛重新找回了从前的激情岁月。

对海明威而言,巴黎的觥筹交错与流光溢彩是盛宴不假,整个西班牙大地和一年一度的圣费尔明节,更像是一席召唤他一次又一次旧地重回的固定宴席。正应了那句俗语:人可以随时离开西班牙,但西班牙不是一个能离开你的国家。 (摘自《世界博览》2024年第13期)