上海证券物品交易所

由晚清步入民国时期,金融业与社会经济捆绑得更加紧密,“晴雨表”的功能愈发凸显。

1903年假币引发银行挤兑

1897年5月27日,中国通商银行在黄浦江畔呱呱坠地,实收资本金350万两,100万两来自创始人盛宣怀主管的轮船招商局和电报局,100万两来自李鸿章等官员投资,其余为商股。翌年,经清政府批准,发行银元和银两两种钞票,亦称银行券。至1935年国民政府取消其发钞权为止,通商银行的钞票发行期长达38年之久,成为中国近代史上发行钞票历史最长的商业银行。

挤兑风潮发生在1903年,这家银行开业经营刚刚进入第五个年头。2月4日,春节刚过,一位钱庄伙计手持通商银行五元券来到该行柜台兑换现银,工作人员发现钞票号码有异,经一番仔细辨别,确认系伪票无疑,便把来人押送至巡捕房查个究竟。“通商银行不予兑换自家发出的钞票,反而联合官府逮人啦!”消息瞬间不胫而走,各家钱庄纷纷对通商银行钞票挂起“免战牌”予以拒收。

百姓闻讯,争先恐后持票奔向通商银行兑现。市场上假票相继出笼,而银行的态度却让市民心灰意冷,一旦查获仅是“盖一伪钞印章,并关照持票人应将伪钞保存好,俟调查结果再行办理”。短短几天里,挤兑者将黄浦滩路7号通商银行大楼围个水泄不通。

身在北京的盛宣怀听闻挤兑风潮后,深感局势千钧一发,为挽回市民信心,当即拍板调取库存银100万大洋,又凑了金条银锭乃至自藏的私房钱,向汇丰银行拆借了70万大洋,委托汇丰代为收兑。2月8日,盛宣怀决定破例开门揖客,将白花花的百余万元现银置放于大庭广众,随到随兑,三天内兑出50万元。不出一周,民心渐稳定,风潮暂告平息。

“假币幽灵”是谁释放的?负责印制通商银行钞票的英国汇丰银行对此颇感难堪。也巧,这时有个日本人带着4000元伪钞到汇丰银行兑换被当场识破,抓个现行。经租界巡捕审讯,这个名叫中井义之助的日本人伙同他人,在日本大阪郊区几所民房伪造了至少30万大洋的通商银行假钞,分批运至上海、天津等地冒充使用或兑换。虽说掌握了“实锤”证据,可日本当局竟答复盛宣怀“伪造他国票日律无专条”,让以中井义之助为首的犯罪团伙逃脱了法律的制裁。

经过挤兑风潮,中国通商银行元气大伤,损失惨重。

1910年橡皮股票高位崩盘

1910年,上海滩爆发了震惊中外的“橡皮股票风潮”,导致大量钱庄倒闭、商家歇业。这场金融风潮的主角“橡皮”即为橡胶。

20世纪初,新兴的橡胶业崛起于南洋一带,价格暴涨令投资者趋之若鹜。1903年,英国商人麦边倚靠申城张罗起一家“兰格志(橡胶产地名)拓植公司”。国际生胶价格猛涨后,麦边感觉机会来了,托人在报纸上刊登了《今后的橡皮世界》一文,竭力鼓吹橡胶行业的诱人“钱”景。同时,他又拍着胸脯承诺,股票可随时向银行押款、每季发给股息等等,骗取社会公众信任,还暗中唆使同伙收买股票,人为抬高“兰格志”股价,使之一度成为众人追捧的香饽饽。

火爆的交易,令一贯处事严谨的外商银行纷纷对橡皮股票的押款业务开绿灯,各大钱庄和华商银行更是群起效仿,火速加入橡皮股票抵押借贷阵营。至此,投资者买进股票后即可向银行钱庄抵押贷款,贷得款项后又向证券市场买进股票。如此操作,使得橡皮股票犹如脱缰野马,涨势无可遏止。

1910年7月,麦边将所有股票统统脱手,佯称回国料理急事,匆匆撤离。一个星期过去了,“兰格志”公司华籍员工电询联系老板杳无音信,感觉苗头不对,再查看公司账户,余额果真寥寥无几。消息传出,持股人如梦初醒,忙不迭地将橡皮股票抛出,市场行情一落千丈,银行一概不予押款,股票顿成废纸一张。

1921年信交泛滥酿成泡沫

橡皮风潮的阵痛尚未褪尽,一些商人又卷进一场由于滥设信托公司和交易所而引发的信交风潮,因发生在1921年(民国10年),又曰“民十风潮”。

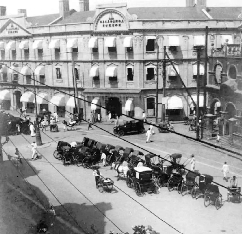

这场被称为近代中国最大的“股灾”是怎样起始的?这得从虞洽卿、戴季陶等人于1920年7月创建的中国第一家交易所——上海证券物品交易所说起。一战结束后,社会游资寻不着“投资蓝海”,大批初创企业却嗷嗷待哺,这就给新生的交易所和信托公司提供了担纲“资金媒婆”的用武之地。上海证券物品交易所经营一炮即红,开张仅半年就净赚50余万元。因而,不少投机者便将其视作有暴利可图的“摇米机”,各色人等纷至沓来。

至1921年夏秋之际,上海一地便诞生了140余家交易所,信托公司亦有12家之多,甚至出现了“仅挂一筹备招牌,其一元一股之认股证,执有者亦居为奇货”的怪象。洋人发行的《字林西报》评论:

上海华人自投机于橡皮股、卢卜(布)票大损失以后,又转而从事于更为危险之一种游戏,即以货券交易所为投机物是也。

按照1914年颁布的证券交易所法,一个地方同种类型的物品或证券的交易所只能设立一家。这些滥设的交易所自知难以获得政府批准,纷纷进入租界寻求庇护和注册领照。而租界当局只管收取注册费,睁一眼闭一眼,来者不拒,也成为这波风潮的幕后推手。

这批心术不正起家的非银行金融机构,资历粗浅,哪里经得起证券市场的风吹浪打?畸形繁荣的信托交易所扰乱了市场秩序,经营风险越聚越多,租界当局迫于压力出手整治,银行对从事投机的信交机构抽紧银根。这样一来,靠借贷为生的投机者资金运转失灵,证券价格暴跌,只剩下破产一条路。

至翌年4月,上海的华商交易所只剩6家,华商信托公司仅存2家勉强撑持。信交风潮给了襁褓里的中国证券市场一记重重的闷棍,直接牵累了金融市场,社会经济一蹶难振。

(摘自《世纪》2024年第4期)