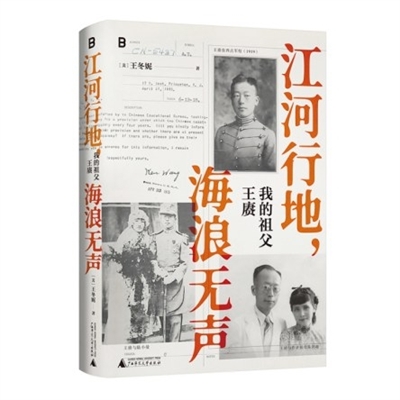

[美]王冬妮著 广西师范大学出版社2024年7月出版

王赓与陈剑趣的结婚照

儿女双全

就当周围的人以为王赓会孤独终老时,他经人介绍在1939年结婚了。他的妻子叫陈剑趣,祖籍广东,是一名未能完成学业的美术系大学生。

家庭带给他前所未有的喜悦,尤其是儿子的诞生——王赓在45岁那年总算迎来了自己的后代,之前被过继来的侄子,也被送还给了三妹身边。王赓为儿子取名为兴安,所谓“兴家得子,意足心安”。两年后,王赓的女儿诞生了,他给女儿取名“盛宏”,取“盛大理想宏步前进”之意。如今他儿女双全,这个家充满生命力。

在温馨的家庭生活中,王赓的健康却一直是一个隐患。王赓的属下陈宛茵回忆称,因为王赓患有严重的心脏病和肾脏病,一日三餐必须由勤务兵专门给他煮些黄豆芽、豆腐之类的素菜。

1942年年初,国民政府派出以熊式辉为首的军事代表团前往美国寻求援助。王赓的老上司宋子文得知会议主席艾森豪威尔将军毕业于西点军校后,便指派王赓一同前往,以便让他跟这位已是美国盟军统帅的校友多交流。王赓一方面不能辜负宋子文的这份重托,另一方面,他的语言能力,对美国精英层的熟悉程度,还有对军事装备和运输的了解,确实也非他人可及。于是王赓不顾身体抱恙,再次毅然踏上赴美之路。代表团一行人3月10日从重庆出发,途经印度加尔各答,然后飞往埃及,从开罗乘坐美国专机前往华盛顿。

途中王赓在印度首都德里给母亲的平安信成了他的绝笔,王赓称他“身体虽弱,尚无不适”,结果飞到埃及后立刻旧病复发。

撒手人寰

一份驻埃及领事邱祖铭写给外交部的陈述,专门汇报了此事:

3月30日,军事代表团离开埃及前往美国,留王上校在此滞留,安置他入当地的英国军事医院。当时主治医生认为他休养数星期后便可继续行程。

4月4日,王上校被列为严重病人。4月15日,王上校被改为危险病人。熊式辉示下,如有不测,与美军洽商,并留下一张 1000 美元支票。王上校打了针后神志恢复清醒,于是没有谈及。

5月,病势稍有好转。王上校请领馆送些稀饭和蔬菜,另唤一位叫胡思钧的学生去陪他。

6月起,病情又恶化,之前的排水针不再有效,王上校下身浮肿。余(邱祖铭)每星期日前去探视。6月下旬,王上校全身浮肿,四肢无力,下床需人搀扶。

到了30 日,学生胡思钧来报,王上校说对自己的病已然绝望,任命他为私人秘书,要为自己安排后事。余赶到医院,王上校说他快要走了,问棺材是否已经买好。余追问王上校可否有遗嘱,先不肯多语,只云“国事为重,家事为轻”,余追问其详,云:“抵抗至胜利为止。”余会意,又追问家事,云:“……老母贤德,可自照料,拙妻虽不如老母贤惠,亦可自己照料,一男一女……为军人为文人,任其自择,可请俞大维先生不时照顾。”随即神志不清。

4日后,医院传来消息,王上校在7月3日凌晨3时10分与世长辞。

不知道王赓是否后悔这个赴美的决定,毕竟如果留在昆明,或许就不会遭遇不测。就这样撒手人寰,他会有多不舍。想起母亲这么多年来一直对他相知相信,如今却要白发人送黑发人……当然他还会想到妻子,她嫁过来才三年,而且还是在战争时期,没过上几天好日子;还有那个宝贝儿子,他有着宽宽的额头,是王家钟爱的长房长孙,将来肯定会努力读书,然后考入清华,赴美留学,“为军人为文人,任其自择”。还有那个在襁褓中的小女儿……这些无尽的牵挂和遗憾,让他如何舍得离去?

死后哀荣

王赓走后被以军官礼厚葬。因为念及他毕业于西点军校,又是访美军事代表团成员,美方派出礼仪官兵鸣枪致敬。埃及领事邱祖铭代表蒋介石和熊式辉送上花圈。邱祖铭领事和曾陪伴过他的学生胡思钧和王赓非亲非故,却给予了他最无价的照顾。

王赓被葬入英国人所建的赫立奥波利斯战争公墓(Heliopolis War Cemetery)。这里埋葬了1742名英联邦士兵和83名外国军人,王赓应该是这里唯一的中国人。他的一双儿女,也曾去那里看望过他。公墓庄严整洁,维护得当,到处都是大片绿油油的草坪,没有一丝沙漠的痕迹。王赓的石碑上刻着“鞠躬尽瘁”四个大字,醒目地竖立在一片刻有英文和十字架的墓碑海洋里。

王赓过世的消息传回国后,昆明各界在武成路华山小学为他举行公祭仪式,他的母校清华大学的校长梅贻琦亲自为这个英年早逝的子弟献上挽联。远在北美的西点军校也为王赓留下充满敬意的悼词:“王君的一生诚实、正直和爱国,他是西点的荣耀。”

三年后抗战胜利。他的西点学弟王之随代表团前往日本,在停泊于东京湾的美国“密苏里”号军舰上,接受了日方的正式投降。他对国事的心愿终于得以实现,而他,已悄然长眠于异国他乡。