1938年李琦(前)与抗战剧团在黄河渡口

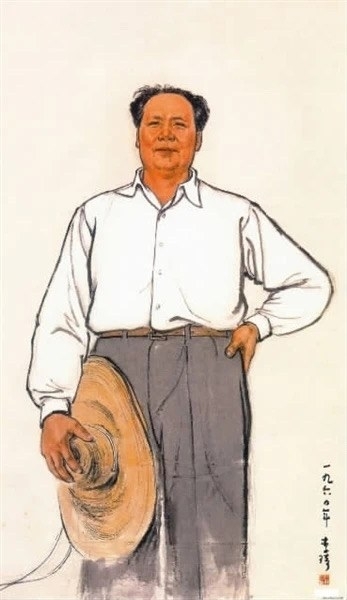

李琦领袖肖像画系列开篇之作《主席走遍全国》

逗得毛主席哈哈大笑

1937年秋,不到九岁的李琦(时名李灵心)随父母从北平到达延安。他被分配到延安的儿童剧团。这个团的成员多是原人民抗日剧社歌舞班的小演员,有的参加过长征。团长温涛、副团长胡一川是来自大城市的版画家,多才多艺,他们教小团员们唱歌、跳舞、演剧。李琦特别喜欢他们的木刻,心里萌生出美术的种子。不久,儿童剧团与其他文艺社团合编为抗战剧团。

李琦普通话讲得好,常在一些剧里出演重要角色。在快板剧《消灭汉奸》中,他演放羊娃;在《锯大缸》里,他挑着担子,边走边唱,因顾此失彼,担子滑来滑去,逗得台下毛主席等观众哈哈大笑。

李琦随抗战剧团几乎走遍了陕甘宁边区,还于1937年冬到陕西的国统区宣传抗日,在成人团员因国民党军限制撤离后,他与小团员们化装为流亡儿童,组成孩子抗战剧团继续宣传。

1938年夏,当孩子抗战剧团历经艰险到达西安八路军办事处后,孩子们被安排到安吴堡战时青年训练班艺术连学习。1939年春,他们返回延安,又集中补习文化艺术课。

不久,抗战剧团迁到桥儿沟,常请鲁迅艺术学院教员萧三、冼星海、郑律成、辛莽、崔嵬等教师讲授文学、音乐、戏剧表演、美术等课程。萧三听了孩子们的经历,为他们写下团歌,冼星海谱曲并亲自教唱。

1939年的九一八纪念日,李琦等参加演唱《黄河大合唱》,因为鲁艺的女同志少,他们加入了女声部。李琦清楚记得,指挥冼星海在台上让大家脱掉帽子,“可是我大概没听见,临开幕的一刹那,我还戴着帽子。冼星海走过来帮我把帽子摘了,还冲我做了一个鬼脸。”

美术家的指教

李琦喜欢音乐,除了唱歌,还学习小提琴等乐器,甚至尝试着作曲。抗战胜利后,延安新华广播电台恢复播音时播放的第一首歌,词曲就是他写的。但是,最让他着迷的还是美术。

李琦先是加入抗战剧团的业余美术组。他抓紧一切时间绘画。行军途中短暂的休息,他也会拣起树枝在地上画身边的同志。有时他因年少生病被安排骑毛驴,他就骑着毛驴画速写,先画前面行列的人或景色,再倒骑毛驴画后面的驴和人,还侧着骑,速写两边的风景。

延安的纸张笔墨十分缺乏,酷爱画画的李琦就常在地上练画。后来业余美术组的成员每人每月分到两张又黑又厚的马兰纸,李琦会把一张纸裁为八块,每一小块用铅笔、木炭条、蘸水笔、墨反复画好几遍。

幸运的是,李琦在延安得到了一些美术家的指教。1939年抗战剧团与鲁艺为邻,次年编入附属鲁艺的部队艺术干部训练班,1941年又以抗战剧团为主成立陕甘宁边区艺术干部学校。住桥儿沟的几年,李琦不仅有机会听鲁艺美术教员讲课,还可近距离观察鲁艺师生写生。他常跑去观看鲁艺的画展和壁报,临摹过鲁艺礼堂挂的领袖画像。有的鲁艺教员注意到这位好学的孩子,王朝闻甚至专门用泥巴雕塑了个头像,供他练习素描。

1943年春,边区艺校并入西北文艺工作团,团里有正式编制的美术组。组长石鲁常带李琦等几个组员下山到延河边写生。李琦回忆:

有一天,石鲁说我应该练练基本功,就到窑洞外铲来土和泥,一上午制作出一个切面像,晒干后刷上灰,然后教我画素描……我经常到石鲁的窑洞里向他请教。

“我要当画家”

李琦期盼能早日像那些画家一样以画笔为主要武器。他更多投入剧团的美术工作:写标语、刻木刻、画漫画、画洋片。剧团的壁报也不时有他的画。

1941年儿童节,他画的一套团史组画被选送参加延安儿童画展。他曾与美术组同伴为边区劳动模范、自卫军英雄画像,有一次还应巡演地区政府的要求画了挂戏台上的大幅马恩列斯毛像。那时延安的各种展览会都有点像美展,他与美术组的同伴几次参与筹备。1943年冬,他正随西工团在陇东演出,奉调回延安为陕甘宁边区政府举办的生产展览会绘画。在窑洞里,还举办过他的小型个人木刻展。

剧团的小伙伴们曾在一起谈起打败日本侵略后个人的小理想,李琦说:“我要当画家。”经过多年在美术方面的学习和探索,他成为著名肖像画家。在延安的九年奠定了李琦的艺术方向和道路。 (摘自刘妮主编《燃烧的岁月:我的父辈在延安》,人民出版社2023年9月出版)