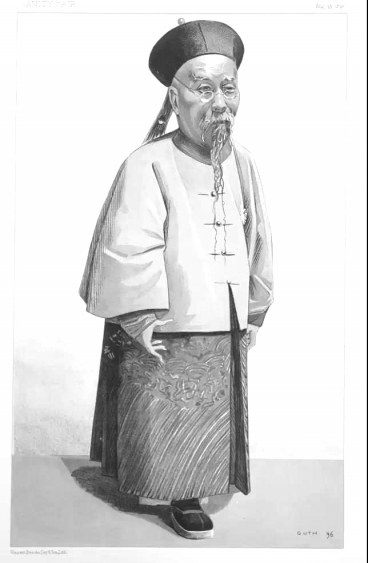

法国肖像画家吉恩·巴蒂斯特·古斯所绘李鸿章身着黄马褂的肖像画

李鸿章1901年在北京去世。其留在老家的遗物,多集中在合肥市合裕路旁的“享堂”里。2023年9月24日,我与几位朋友来到享堂。享堂正殿内,一个特制的玻璃橱迎面闪现:紫檀木橱里陈列的,居然是一件左襟上染满了发黑血迹的明黄色衣物!

这应该是甲午战后李鸿章赴马关谈判时遭日本暴徒行刺后所留下的血衣,坊间所谓“带血的黄马褂”是也;但据我所知,原本陈列于此的黄马褂,早已在1928年的战乱中不知所终。然而,我深深地理解享堂推出这款仿制品的心情和意义。

讨价还价的困局

1894年8月1日,朝鲜问题的无解终于让光绪皇帝下令对日宣战,于是,有了史书中的下面一段记载:

初,鸿章筹海防十余年,练军简器;外人震其名……廷议遂锐意用兵。初败于牙山,继败于平壤……海军覆丧殆尽。于是议者交咎鸿章,褫其职;以王文韶代督直隶,命鸿章往日本议和。二十一年二月,抵马关;与日本全权大臣伊藤博文、陆奥宗光议,多要挟。鸿章遇刺伤面,创甚,而言论自若,气不少衰;日皇遣使慰问、谢罪。卒以此结约解兵……

3月份抵日的李鸿章,面临的是一个须继续凭实力说话的讨价还价困局。马关谈判桌上摆出的,也正是日军进攻北京之门户天津等地以增加谈判筹码的架势,狮子大开口,完全不出意料。这也是谈判一开始,伊藤博文便疾速向李鸿章抛出“赔款三亿两白银”以及“割让台湾和辽东半岛”“确认朝鲜独立”等重磅条款,并声称如清朝不允便继续打下去的原因。

李鸿章震怒无奈,或横眉以理,或示弱以情,希图日本顾及国际通则和东亚伦常,知难而退,降低条件。然而此时,一个意想不到的事件发生了。

遇刺的大致经纬

京都“日文研”馆藏一套发行于明治27至28年(1894至1895)的战时杂志——《日清战争实记》,最早记录了李鸿章遇刺的大致经纬,还画了一张示意图:

三月二十四日午后三时,清国媾和使节李鸿章乘轿,李经芳、罗丰禄、马建忠、伍廷芳等乘人力车,离开旅馆引接寺后进入谈判地点春帆楼……待李氏等人与我方全权大使讨论了约一小时十分钟后,李氏等拟起轿返回,准确时间为四时二十分。然而,当一行人通过阿弥陀町,又途经外滨町邮局到外滨町二十番地江村任太郎店铺时,却刹那间遭遇了凶杀事件!原来,一个“狂汉”忽然闪现,并对准李鸿章持枪射击。

弹丸擦破了李鸿章的左眼下脸颊。在巡逻宪兵大喊抓住狂汉、暴汉,从四面八方赶到并制服了行刺者时,李氏的轿舆则在数十名警官宪兵的护持下疾驱至引接寺附近。李鸿章以右手抚按伤处,神态自若地指挥轿舆行进,虽鲜血淋漓,而面色未改。至引接寺石阶,乃拾级而上,状貌不异于常。

这是来自李鸿章遇刺现场的最原初报道,足够引发人们的感慨。梁启超道:“刺之明日,或见血满袍服,言曰,此血所以报国也。鸿章潸然曰:‘舍予命而有益于国,亦所不辞。’其慷慨中愤之气,君子敬之。”这段话大概便是坊间所传李鸿章所谓“此血可以报国矣”之豪言的由来。而下面一段话,还把一位不顾个人安危而力扶将倾之厦的护国者形象,传给后世:

当遇刺之初,日皇遣御医、军医来视疾,众医皆谓取出枪子,创乃可瘳。但虽静养多日,不劳心力云。鸿章慨然曰:“国步艰难,和局之战,刻不容缓,予焉能延宕以误国乎!宁死无割!”

“政治晕厥”的日本

作为政治家,李鸿章在西方世界颇有威望。有过长期中国经验的美国记者、作家、外交官约翰·拉塞尔·扬恩回忆说,有一次,格兰特将军曾当着他的面,对欧亚地区的俾斯麦、李鸿章等四大政治家进行评价,结果是,“这四大人物中最为卓越者要数李鸿章”。正因如此,李鸿章遇刺的消息一经公布,世界舆论便迅速为之哗然。

纽约3月25日《先驱报》称:“日本各方面都强烈谴责刺杀李鸿章的行为,特别是在直隶总督作为客人到访的情况下。”法国舆论认为,刺客小山的行为,会给和平谈判带来负面影响。俄国1895年3月26日官报称:“它促使人们关注,日本是如何利用欧洲的武器和制度,在东亚国家以欧洲文明做外表,来掩蔽其内在黑暗的!”

事实上,李鸿章血案发生后,首先“政治晕厥”的是日本,对国内外表态最为“到位”的也是日本。明治天皇的第一反应相当激烈:“……不幸凶徒出,加危害于使臣,朕深憾之。其犯人有司当案法处罚,无所假借。”接着,天皇遣百僚庶夫赴马关问之,皇后亦派“看护妇”二人,“赐以御制绷带”。

李鸿章遇刺,对日方无疑构成巨大的舆论压力。这才有“日帝特诏召伊藤、陆奥两全权大臣及黑田枢密顾问官等于广岛行宫以议事,更征大本营诸将校意见,断然以无条约许其休战”等安排。于是,不但“两全权通之于李,陆奥大臣访李于其旅馆以慰之,且使参议李经芳[方]来于春帆楼,定休战条约”,也才有“三十日,两全权亦印毕,约即成”的最后谈判。

在民粹主义和盲目排外情绪甚嚣尘上的社会氛围里,刺杀外国使节和政要,在日本早已不是新闻。日本各界在反思李鸿章案时都顺带会提及1851年5月11日日本警察津田三藏行刺前来友好访问的俄罗斯皇太子尼古拉·亚历山德罗维奇·罗曼诺夫的未遂事件。对此,相对理性的陆奥宗光坦言:

全国到处与其说惋惜李氏的被刺,毋宁说是畏惧因此而产生的外来责难。

这意味着,刺杀李鸿章的即便不是小山,也会是中山或大山;而遍染李中堂血迹的黄马褂在不在享堂,也已不再重要。它已恒存于天地人心。

(摘自《读书》2024年第9期)