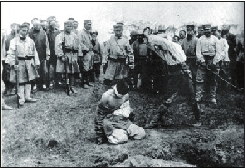

《俄探斩首》:1905年3月20日摄于中国东北开原城外。一中国人被当作俄国侦探,被日军砍首,围观的中国人神情麻木

(摘自《透明:中国视觉现代性(1872-1911)》,生活·读书·新知三联书店出版)

1906年年初,在日本仙台医学专科学校留学的鲁迅,在一次细菌学课堂上看到了一张反映日俄战争中中国人被砍头的幻灯片,受到巨大震动。鲁迅对这一事件的叙述在其文章中先后出现过三次,首先是《呐喊·自序》(1922年)中的著名叙述:

有一回我竟在画片上忽然会见我久违的许多中国人了,一个绑在中间,许多站在左右,一样是强壮的体格,而显出麻木的神情。据解说,则绑着的是替俄国做了军事上的侦探,正要被日军砍下头颅来示众,而围着的便是来赏鉴这示众的盛举的人们。

鲁迅看见了看客,下面的问题是,为何看客的表情被认定是“麻木”的?鲁迅从图像中得出改造国民性的结论,但这个结论不是不证自明的,在沉默的图像与阐发的结论之间是空白,鲁迅显然用自己的阐释填充了这一空白:首先是看客麻木,再由此论及愚弱的国民,进而需要精神改造。

照片中中国人群体的表情,不是完全源自砍头,而是同时来自摄影机,问题的中心不只是砍头暴行,同时也是摄影机暴力。中国人在照片中的表情,或许准确说是无表情,也许不单纯是麻木,也许更多是类似迷茫与无知,比如对一种无法理解的新物的迷茫与无知?

我们可以考察一组由美国旅行家与摄影师詹姆斯·利卡尔顿拍摄的照片。利卡尔顿1900年在中国游历,从南至北,见证了八国联军与义和团运动。1901年安德伍德公司出版了他的中国游记《立体视镜中的中国》一书,与同公司发行的100张立体镜照片相配。此书的宝贵之处在于每张照片都有文字说明当时拍摄的情况,为我们了解照片背后的故事提供了充分的材料。他讲述:

中国人都喜欢围观外国人……结实的铁门保证当地人不能进入领馆区。我站在桥上正准备拍繁忙的街景,立刻就有很多人拥到门前看热闹。经验告诉我给这些咧着嘴的人群拍照会把他们吓走,所以我先把相机冲向别的地方,在差不多的距离对好焦距,立刻转动三脚架,回到原来的位置进行曝光,绝对不会引起他们的怀疑。我这样尝试过很多次,每次一个笑容都拍不到,都是麻木和冷漠。

引文显示,摄影机与外国人一样,对中国普通百姓来说都是奇观。而利卡尔顿对中国人表情“麻木和冷漠”的判定,显然没有意识到,这是在此种摄影情境下的表情。从什么时候起,人们学会了对照相机微笑?只有当人熟悉了摄影这一行为,可以将人与机器的关系转化为人与人的关系,了解到对相机笑实质是对着将来的观者笑,在这之后微笑才是可能的,否则人们为何会对一台冰冷的机器面露笑容?照相微笑是要学习的。而利卡尔顿更熟悉这点而将其视为天然。

利卡尔顿的照片和文字,有助于我们理解砍头图像中观看人群与摄影机之间的关系。我们所看到的这些表情,是中国人面对摄影时呈现的表情。因此,当我们再思考砍头照片中看客的麻木表情,需要考虑它们是否部分地因为摄影机的存在?是否在某种程度上也来源于摄影机暴力的震慑?

斩首刑罚在清末即已被官方废止,但砍头图像则流传至今,持续塑造着中国形象。因此,接下来的问题就是,是谁在拍这些图片,是谁记录了这些场景,是谁在消费这些图像?很清楚,这些照片的传播与消费的对象都是西方人。砍头图像有效地建构起文明西方与野蛮中国的等差,合法化资本主义的全球扩张。

事实上,刑罚示众而引人围观,并不是中国的特产,在西方这一历史同样悠久,残酷刑罚与文明规训,是古今之别,而非中西之异。