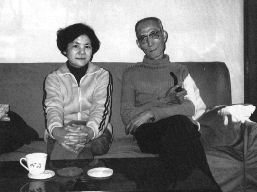

作者与徐梵澄先生合影

一定要给我500块钱

1991年11月26日(星期二)

往徐先生家送挂历。

讲起他的那一篇“星花旧影”,说起当日和鲁迅一起吃饭的情景:

一桌上,我,先生、师母、海婴,还有他的一个小表妹——是师母妹妹的女儿,先生总是要喝一小杯绍酒的,我也喝一杯,而海婴总是闹个不停,一会儿要吃小妹的菜,一会儿又要这要那,弄得先生酒也喝不好。我就讲:“我小的时候,总是单独一个小桌子,一碗饭,两碟菜,规规矩矩地吃,与大人们那一桌毫无影响。”先生当然明白我的意思,于是慢慢说一句:“个把孩子啰!”也就过去。先生对这个独生宝贝是有点溺爱的。

问起先生的家世,他说,祖父一辈做过官的,但不大,中过举人。伯父在镇上做事,借了皇库的银子,围湖造田(洞庭湖干涸的部分)。这片地很肥,产量非常高,粮食运到长沙去卖,三年就还清了债,以后就把钱用来买了不少长沙周围的地,家里就这样富起来了。他们这一辈的堂兄弟(先生最小)念书都念得非常好,但科举一废,一切都完了,有几位没有事情做,就躺在家里抽大烟,家道便中落了。他有一个哥哥到美国留学,后来去了台湾,80多岁去世,这一辈中只剩下先生一人了。又问父母在世时,为什么没有订下婚姻?先生说,抗战,留学,始终没有安定,后母丧,依礼守制三年,不可言婚事,再后又父丧,仍是三年,一拖再拖,也就拖了下来。

临别,一定要给我500块钱,说是两次为他编书的提成。坚拒,而不允,一再讲:“这是我的一份心意,而且,我留着钱也没有用,我早想好了,死后全部遗产捐给宋庆龄基金会,也就完事大吉。我发现,近来生活费用越来越高,我希望能够用这点钱作为补助,或者你用儿子的名义存入银行,定期10年。”为此反复争执,看看实在无法说服他,也只得如此。或者可以用这笔钱托人在海外买几盒上好的烟丝,先生每叹国内的烟丝质量太差,说烟叶是好的,只是制作工艺不过关。也还可以买一盒漳州印泥及好刻刀之类的用品。

又记起先生所说,当年祖母很是操劳,一年下来,光是为儿子们做鞋,就做了一箩筐。故祖母病重时,伯父一辈都非常着急,求医问药皆无效,后祖父决定请神,遂备了重礼往陶公(名陶淡)庙,儿子们依次剪下辫子的一截,供在香案上,意为减自己的寿以为母亲添寿。但祖母还是故去了(得年七十余)。然而据先生的姐姐讲,祖父一辈人,皆是60多岁亡故。看来神的买卖也是只可减不可加的。

我不喜欢这个琥字

1992年2月29日(星期六)

访梵澄先生,送去稿费和烟丝。

先生的学名为琥,谱名为诗荃,号季子。他说,我不喜欢这个琥字,家谱向上溯,可说是中山王之后,但中山王又分为两支,在南京的一支,不附建文者,大多被杀。江西还有一支,先生一族,是江西支脉。张献忠时,屠戮甚酷,蜀中几乎赤地千里,于是两湖人前往填补空缺,江西人又来两湖填补空缺,先生一族便是此时迁湘。家道中产(土改时定为富农),先生这一辈,只有几个举人,土改后,他的大哥靠变卖家产及鬻字过活(房产也已作价充公),先生1945年去印度,就再也没有和家中联系(1938年长沙大火,先生家正遭此劫,顿成焦土。后由他的哥哥重建)。

硬要给我烟丝钱,我说那是在500元之内的,先生说,你怎么不明白我的意思呢——你我都是“穷措大”,送你这一笔钱,是希望能够有些周旋,能过得舒服。这番心意怎么会不明白?但只能心领而绝不能受呵。

“你要常来才好”

1992年6月4日(星期四)

访梵澄先生,送去诗稿与烟丝。辞别之际,先生送到门外,说:“你要常来才好,最近我常感觉很空虚。”

1992年8月26日(星期三)

访梵澄先生。

说起近日在读鲁迅,不觉问先生道:“鲁迅先生怎么这样好骂?”先生说:“鲁迅先生待人太厚道了。”“那为什么……”“厚道是正,一遇到邪,未免就不能容,当然骂起来了。”又说:“随便给你举一个很小的小例吧。一次我到鲁迅先生家中——那时候在上海没有什么朋友,所以到了这里,话就特别多。先生坐在桌子边,一个保姆抱了海婴在一边玩,我在屋子里走来走去地发议论。先生只是听,却突然很是严厉地哼了一下,我几乎吃了一惊,但仍然又说下去,一会儿保姆抱着海婴走了,我才低下声音问:‘先生,刚才是怎么一回事呀?’原来海婴在一边不断地咳咳咳,是患了感冒,先生怕传染我啊。”

(摘自《问学记》,人民文学出版社2024年8月出版)