黄且圆 杨乐著 九州出版社2024年12月出版

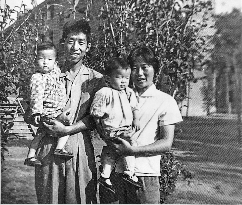

1969年9月杨乐一家(左起:杨炎、杨乐、杨冰、黄且圆)

“逗小孩大人”

冰幼年时最早的记忆之一是在我们两岁时住过的一个单元房里,地板上铺了席子,妈妈(黄且圆)假装一匹马,冰骑在她的背上,小姐姐在旁边走。很多年以后,妈妈说,那个单元房是爸爸(杨乐)撬开门,强行把他的小家安置在里面的。当时我们听了非常吃惊,想不到我们一贯谨慎小心的书生爸爸,还有被逼到胆敢撬锁的地步。我们在那里住的时间不长,后来数学所分给我们家一间16平方米的房间,在中关村27楼的106单元里。我们从1971年起在那里住了七年。

爸爸年轻的时候很喜欢开玩笑,尤其喜欢和小孩们说笑,我们叫他“逗小孩大人”。有一天,他去我们的全托幼儿园接我们回家,告诉我们以后要上小学了,不用再住幼儿园。我们非常惊喜,又不敢相信,以为他又在开玩笑。一直到走回家,看见妈妈买好的两个绿色的书包,我们才相信真的要上学了,都高兴极了。

爸爸是个乐观的人。我们小时候食物都是限量供应,肉和食用油每家每月只有很少的定量,要拿着副食本去购买。偶尔做一次红烧肉,我们小孩子当然很爱吃,但是也不可能想吃多少吃多少,家里规定一碗饭吃两块肉。每到这时候,平时吃一碗饭的孩子,可能就要再添一碗饭。记得有一次爸爸说,我保证以后给你们买大块的肉吃,一碗只盛得下一块那么大,你们会吃得都不想再吃肉了。炎当时心想,怎么会有这样的好事。现在回想起来,大概也是这种乐观,让爸妈相信国家不可能总是像在“文革”时期那样乱下去,所以他们只要有机会,就坚持做数学研究。

妈妈不太过问我们学校的功课,甚至在小学五年级要考初中的时候,老师有时留的作业太多,她还会给我们减量。但是她也不喜欢我们浪费时间。学校功课轻松,她就让我们学小提琴,还督促我们每天练琴。我们上初中的时候,她让我们跟着北京外国语学院的张冠林教授学英语。高中暑假里空闲时间比较多,她推荐我们读一本薄薄的《布尔代数》。她也想办法让我们学计算机。现在回忆起来,妈妈真是很有远见的人,重视通才教育。

最用功的人

爸爸是我们认识的人里最用功的。住在27楼的时候,他吃完晚饭经常要回办公室工作。在家的时间也常常伏案工作。我妈妈也总是在读书和写字,所以我们小时候以为所有的大人都是这样勤奋的。

“文革”结束以后,爸爸突然出名了。有一天,我们只有一间屋子的家里来了一位记者,她要采访爸爸,而爸爸不愿意接受她的采访。记者为了完成任务,坚持要采访他,不肯离开。爸爸坚决拒绝被采访。他只愿意把时间花在研究数学上,觉得被宣传、被采访都是耽误时间,影响了他的学术工作。妈妈不在家,我们小孩也不敢劝,他们吵了半天,好像最后也没有采访成。那时候大部分人家里没有电话,有些记者和其他不认识的人,会不请自来找到家里,或是要采访或是要请他去作报告,爸爸不胜其扰。数学所后来在另一栋楼里借了一小间屋子给爸爸,部分原因是为了让他有个安静的空间做科研。

1981年,我们在北大附中初中部上学。妈妈当时已经40多岁,还到美国康奈尔大学数学系去进修了两年。这期间我们通过考试,顺利地从初中升入本校高中。记得她回来的时候我们去机场接她,远远看到留着披肩发、手抱一把大吉他的妈妈,都有点不敢认了。妈妈刚回来时,经常催我们走路、做事快一点,说:“我们落后得实在太多了,需要抓紧时间。”

告别的时候

1986年,我们高中毕业的时候,爸妈综合考虑,希望我们报考中国科学技术大学(简称“科大”)。但是他们没有直接要求,只在家里聊天的时候会说起科大的长处,例如他们各自研究所里近期来的科大毕业生水平都很高。我爸爸引用丘成桐先生的话:和北大教授开会,一屋子白发苍苍;和科大教授开会,一屋子都是黑头发。我们自然就觉得科大和北大、清华同属于中国最好的大学。同时我们觉得,如果在北大、清华上学,走路就能回家,和上中学感觉差不多,也愿意去外地上学。妈妈还鼓励我们给当时的科大校长管惟炎教授写信,询问科大的情况。与我们素不相识的管校长把我们的信转给科大招生办,他们寄来了彩色印刷的科大简介。我们填志愿的时候第一志愿就报了科大。

等我们真的考上了科大,要去上学的时候,爸爸也很担心我们第一次出远门。他撺掇妈妈送我们去合肥,但是妈妈觉得上大学就应该独立,没有去送。他们叫了一辆出租车,送我们到北京火车站。告别的时候,妈妈已经快哭了。18岁的我们满怀对大学生活的向往,还不懂得感伤。谁知从此之后,中关村的家对于我们而言,就成了探亲时短暂的居处。

将近40年转眼就过去了,当时最宠爱我们的爸爸、妈妈、姥爷、姥姥都过世了。