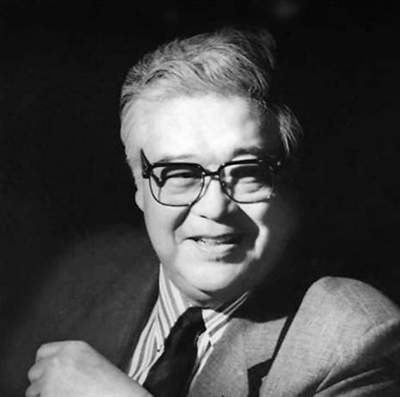

著名电影表演艺术家、导演、新中国“二十二大电影明星”之一,电影《英雄虎胆》主演于洋(见左图)于3月1日晚在北京逝世,享年95岁。

15岁走上革命道路

于洋原名于延江,1930年出生于山东黄县,因家乡受灾,两岁时就被父母带着“闯关东”。6岁时父亲去世,母亲带着他一路流浪,投靠到外祖父家生活。1942年,一部儿童片挑选临时儿童演员,于洋抱着找些活路、减轻母亲负担的想法去应试,结果被选中。

15岁时,在哥哥的引导下,于洋走上了革命道路。他做过公安战线侦查员,参加过“土改”、四平保卫战、长春歼灭战和渡江战役。1949年,由王滨执导的电影《桥》在全国公映,这是东北电影制片厂摄制的第一部长故事片,于洋在片中饰演年轻的工人吴一竹。从此,他便与新中国的电影事业紧紧相连,在漫长的艺术生涯中,他主演或参演了五十多部影视剧,还执导了多部电影。他在凌子风执导的电影《中华女儿》(1949)中饰演年轻的抗联战士张勇,主演了严恭执导的电影《卫国保家》(1950),在王为一执导的电影《山间铃响马帮来》(1954)中饰演苗族青年黛乌。

1955年,于洋进入北京电影学院表演训练班,系统学习了以斯坦尼斯拉夫斯基体系为主的现实主义表演理论。两年学习结束后,当时的苏联专家这样建议:于洋,你是一条大船,大船就应该在大海里航行。

不朽的《英雄虎胆》

1958年,于洋迎来了自己表演事业上的一个高峰,他在严寄洲执导的电影《英雄虎胆》(见右图)中精彩演绎一个角色的两种身份:一个是解放军的侦察科长曾泰,另一个是曾泰假扮的匪军副司令。于洋抛弃了概念化的表演方式,自如地在两种身份之间进行转换。严寄洲生前在采访中透露,他看中的是于洋“炯炯有神的眼睛和刚毅机智的气质”。

于洋生前说,《英雄虎胆》是自己从艺生涯中最投入的一次表演。在拍摄片中曾泰打入敌人内部并假扮成匪军副司令审讯耿浩(张勇手饰)的戏时,于洋精神处于高度紧张状态,因为紧张冒出真实的汗,而打不着火的抽烟镜头也是他的真实反应。戏拍完后于洋久久不能平静,甚至连饭都吃不下。

《英雄虎胆》公映后,在全国引起了轰动。于洋饰演的匪军副司令如此惟妙惟肖,以至于在“文革”中,有人以此诬陷他“你演得比敌人还敌人,太像了”。于洋之所以将两个角色演绝了,有一个前提,那就是他对真实生活有很深刻的体验。

传唱至今的《驼铃》

随后,于洋进入了创作的高产期。光是1959年,他就出演了《水上春秋》《矿灯》《飞跃天险》《青春之歌》等影片。他曾说,相对比“小桥流水”,自己更喜欢“大江大河”。此后,他又在《暴风骤雨》《大浪淘沙》《火红的年代》《第二个春天》《反击》等影片中饰演角色。

1977年,于洋开始转型当导演,并推出了自己执导的电影《万里征途》。1980年,他自导自演的电影《戴手铐的旅客》公映,他在片中饰演一个因走资派身份被当成嫌疑犯关起来、但最终冲破铁笼主动去追索真凶的老公安侦查员刘杰。“送战友,踏征程,默默无语两眼泪,耳边响起驼铃声……”一首由王立平作词作曲的主题曲《驼铃》,将影片最后戴着手铐的刘杰双手举起告别的画面定格在了中国电影史的丰碑上。

1982年,他又执导了电影《大海在呼唤》,并在片中饰演陈海威一角。影片主题曲《大海啊故乡》更是传唱至今。2010年,于洋获得了第19届中国金鸡百花电影节终身成就奖。

他跟妻子杨静在1950年拍摄《卫国保家》时相识,1953年结婚,一路风雨相伴。遗憾的是,今年1月17日杨静去世。2005年,两人的儿子于晓阳因突发哮喘去世,年仅44岁。晚年的于洋夫妇住在北京的一家养老院里,女儿于静江这几年从国外回来照顾他们夫妻俩,生活过得平静而安详。

好友沉痛悼念

得知多年好友于洋逝世的消息,著名电影表演艺术家王晓棠用“沉痛悼念,友谊长存”这八个字来形容自己的心情。她告诉记者,当时于洋极力劝说她饰演《英雄虎胆》中女特务阿兰的角色,认为作为一个演员不能“千人一面”地演戏,而是要做到“一人千面”。这才有了这部经典谍战影片的诞生。

提到《英雄虎胆》,于洋生前好友张勇手印象最深刻的一个细节是:片中曾泰审讯耿浩时,当时张勇手灵机一动,将手里一只装满水的玻璃杯朝于洋扔过去,这场戏完全是临时起意,“结果他很机灵,真的躲开了,这是我们俩的一种心灵感应,让我至今难忘”。 (摘自3月2日《北京晚报》)