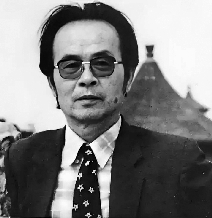

岁月倏忽,倏忽且无常。朋友发来他们写的纪念昌耀(见图)的文章,说是昌耀去世25年了……

我有些惊讶:25年了?想想也是。确实昌耀离世已近25年了。现在,莫说知道诗人昌耀,就是能够记住昌耀的一两句诗的人,恐怕也不多了。

我与昌耀,一是诗友,二是同事。严格说,同事才是真的;因为我们在一起,几乎不讨论诗。昌耀已经沉寂。昌耀已经消失。唯一不肯沉寂、不会消失的正是他的诗——

地球这壁,一人无语独坐。

记得21岁赴高原,那是我第一次懂得了“蛮荒”,懂得了“透心凉”的词意;记得27岁调到省“纪念《讲话》办公室”去工作,我第一次知道青海汇聚了那么多的大才子、大艺术家,而他们当时的作品,都不能发表。

34岁去参加全国第四次文代会——那是一个多么生动活泼、令人振奋的大会哦——住在京西宾馆,你恰好被《诗刊》邀了去改《大山的囚徒》,来宾馆看看青海的朋友们。

我因为有个小会,让你在客房里小坐,翻翻那些“百花齐放”的期刊;待我回房间,你正翻杂志时自由伸着的两腿陡地缩了回去,且正襟危坐。我一愣,心一疼,接着便说你:“昌耀,你不该这样了么。我们是在北京,在京西宾馆里了呀!”你却苦苦一笑,说:“泽群,我改不了啦。习惯了,真的习惯了。只要有人一出现,不管是谁,我都会这样自己把自己收紧……”

然而昌耀,我那时就知道,收紧的只是你的躯壳,收不紧且正在桀骜不驯、展翅高翔的,是你的那颗不肯凝冷的诗心。你的心,诗的心,一旦在丽日和风的改革开放的蓝天里恣意飞翔,它就迸发了那么多的色彩、那么多的想象、那么深的苦痛和那么深的哲理哦。

诗人周涛到青岛来,说你是“当代的屈原”。我说,是不是“当代的屈原”我不敢妄论,但新时期里的诗人能出其右者恐怕没有。历史将会作证。

还记得与你最后一次通话是2000年大年初二。

我与大学学友们欢聚豪饮大醉中,接到诗人肖黛的电话,她说:“泽群,你听着,昌耀想和你说话……”我蓦地惊醒了,抓紧话机:“昌耀,你好吧?我是泽群呀!”你以那苍老的声音说:“泽群,我是昌耀。我看到你为我写的文章了。谢谢你呀……”

我说:“昌耀,你怎么样?身体还行吗?”你说:“还好。就这个样子了……”我说:“昌耀,昌耀,你千万好好养着呀。身体好一点儿,就来青岛,我等着你呀!”你说:“泽群,我争取……”

你放了电话,我却还抓着,眼中却已是泪……肖黛接了电话,说:“泽群,昌耀说,他和你的友谊是一种纯粹的文学的友谊。他说,他珍贵着这种友谊。”

朋友们寄来了你最后的照片,你惊惧地望着不可知的远方,消瘦,苍凉,不带一丝笑容。你告诉肖黛:我不能这样死。我要死得有尊严。你告诉班果:从明天起,你不要来了,没有什么事情了。你告诉过这些青年诗友们,你要跳楼。他们听了,既不劝阻,也不辩驳。他们甚至觉得,这是你被病魔折磨得无可奈何的一句“疯话”,是一种发泄。而我却知道,这正是你的选择。

你最后拼尽全力地深深一撞,亲吻并皈依了母亲大地……昌耀,你终于以最后的狠狠地一撞,给了死神一个大大的惊惧!你抱着死神哈哈大笑——从地平线上渐次隆起者……

划呀,划呀!父亲们……

二十四部灯……

(摘自《文学自由谈》2025年第1期)