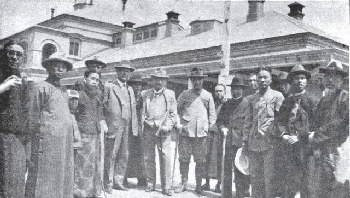

中国西北科学考查团出发前与送行人员合影

刘半农

中国西北科学考查团是第一个中外平等合作的大型科学考查团。在长达六年的时间里,考查团历尽艰险,取得了举世瞩目的成就。这也是中国科学家对西北的第一次大规模多学科的考察。这次考察,刘半农做出了重要贡献,考查团中外双方一致认为:“刘半农是中国西北科学考查团的灵魂。”

推举刘半农为谈判代表

1926年,德国汉莎航空公司打算开辟从柏林经北京到上海的空中航线,委托瑞典探险家斯文·赫定博士来华,探测一路上的空中走廊的气象条件。

1926年12月,以斯文·赫定为首的瑞典、德国等多国科学家、航空人员来到中国,自称“斯文·赫定中亚远征队”(“探险队”),准备借此机会在我国西北地区作全面考察。斯文·赫定先拿到张作霖写给新疆督军、介绍他去西北的亲笔信,又得到北洋政府签发的旅行许可证,之后与当时的农商部地质调查所签订了西行的协议。

1927年3月初,协议的内容传出,我国学术文化界强烈反对,因协议中有两点令人不能容忍:一是只容中国人二人参加,负有与当地官厅接洽之义务,限期一年,到新疆后即须东返;二是将来采集之历史文物,先送瑞典研究,俟中国有相当机构再送还。以北京大学考古学会为首的十几个在京的学术团体开会商讨对策,会上成立中国学术团体协会,推举刘半农为协会理事会的常务理事,并发表“反对外人随意采取中国古物”之宣言。

斯文·赫定求助北洋政府,北洋政府怕酿成学生运动,转告斯文·赫定:“如果反对组织变得更加激愤,现政府出于自己的考虑,也将撤回签发的许可证。”

斯文·赫定于是转而准备宴请中国学术团体协会的代表,可没有人赴宴。这时斯文·赫定意识到除了与中国人合作,别无出路。他通过北大研究所国学门主任沈兼士转达学术团体协会,谋求妥协,愿意合作。学术团体协会审时度势,坚持以我为主、平等互利的原则,决定与斯文·赫定谈判。

学术团体协会召开多次会议,推举北大国文系教授、北大研究所国学门导师刘半农博士为谈判代表。这位学识渊博、著述丰富、思维缜密、处事谦谨又能仗义执言的北京大学国文系教授,深切关注并竭力抵制洋人来华盗宝已有多年。

刘半农与斯文·赫定个别磋商十余次,同学术团体协会往返传达。随着磋商进程和书信往来,学术团体协会又多次和斯文·赫定开会谈判。

第一个平等互利的协议

年仅36岁的刘半农始终以实事求是的态度,以其睿智、博识和务实精神,以及对国家、对民族的担当和争取学术主权的坚定信念,对斯文·赫定晓之以理、动之以情,令他一再感受到中国学者的诚恳、智慧和毅力。在斯文·赫定的笔记里,有最初的直觉——“谈判代表客气而和蔼。刘半农、徐炳昶(北大教务长、哲学教授)、袁复礼(清华兼北大地文学教授、北大考古学会代表)等能操流利的法语、英语”。他感受到学术团体协会代表们“语言逻辑上的锋利及透人的深度令人震惊。没有使用激烈的语言和暴力,只有友谊和忍耐。我并未觉得欧洲人的文化高于中国人”。

谈判中,斯文·赫定在未告知中方的情况下,3月22日让“探险队”主体十余人,以两节行李车载了约有40吨给养与装备,离京奔赴包头。这引起学术团体协会的震惊与愤怒。斯文·赫定在笔记中写着:“刘责问我,是否也想悄悄地离开北京赴包头,然后带领整个队伍向沙漠进发?”“我不得不向他保证‘不!没有我,探险队绝对不会出发西进,在与你们达成协议之前,我不会离开北京’。”

紧接着,学术团体协会提出15项合作考察条件,由刘半农与斯文·赫定谈判。15项的要旨是:遵循学术主权属我的原则,为保障中国文化前途,严禁一切侵犯我国权、破坏文物古迹等损害学术的不良行为。

第一次交锋中,斯文·赫定只接受其中的八项,最反对的是考察所得不准运出境外。对于这个问题,双方争论良久。经多次磋商,斯文·赫定的认识有所改变,他在笔记中写着:“中国人要求将所有考古发掘物保存在自己博物馆里是符合文明国家中通有的法律规定的。”

学术团体协会由刘半农、徐炳昶、马衡(北大历史系教授、故宫博物院院长)共同起草合作条文,经过刘半农与斯文·赫定反复磋商,经过50多天的反复协调,最终订立详细的合作条文。最后,由徐炳昶、马衡、刘半农起草,李四光(北大地质系教授)、袁复礼、李济(清华国学研究院教授、考古学家)译成英文,议决了《中国学术团体协会为组织西北科学考查团事与瑞典国斯文·赫定博士订定合作办法》十九条(下文简称“十九条协议”),于4月26日由周肇祥和斯文·赫定签字通过。

十九条协议是中国近代科技史上第一个中外平等互利的合作协议,推广到科学考察以外的任何领域都可以仿效,刘半农在一次大会上指出:“这个协议开我国与外人订约之新纪元,当此高唱取消不平等条约之秋,望我外交当局一仿行之。”

坐镇北京

中国西北科学考查团组建时我国团员有10人,其中八人是北京大学的师生。中方团长为徐炳昶,团员为袁复礼(后期任代理团长)、黄文弼(北大考古学教师)、丁道衡(北大地质系助教),又通过考试在七八十名考生中选拔出四名考查团气象生,北大土木系毕业生崔鹤峰、北大物理系在读生马叶谦(三年级)、李宪之(二年级)和刘衍淮(一年级),还有两位是詹番勋(华北水利工程师)和龚元忠(历史博物馆摄影师)。

十九条协议签订后,刘半农积极支持徐炳昶担当中方团长的重任,答应在徐炳昶西行期间照顾其家属的生活。刘半农又帮助四位气象生作出发前的准备,亲切地嘱咐他们:“出去后所见所闻都要详细记录下来,当时可能没有用处,以后可能有很大用处……与外国人在一起要友好合作,要表现出中国青年的气魄,还要注意不许外国人有越轨行为……”

5月9日,中国西北科学考查团从北京大学红楼出发西行,刘半农在北京负责考查团理事会的工作。考查团西行期间,刘半农坐镇北京,对考察中的一切工作,无论是事务性的或是监察指导性的,事无巨细,必亲自躬行,把各种问题解决得妥帖而合乎情理。

在刘半农的监察下,考查团严格执行十九条协议的各项规定,在工作中不断取得惊世成果,大量采集物、发掘物分批由骆驼经草滩、戈壁东运,无一流失境外。运到北京后,都由刘半农一一验收、保管,造册登记,每一物件都写有收据。

刘半农还不断扩大中国西北科学考查团在社会上的影响、作用和意义,增聘著名学者加入学术团体协会成为理事会理事,譬如增聘地质调查所主任翁文灏,北平研究院历史语言研究所主任傅斯年,中华文化基金会总干事任鸿隽,北大教授胡适、陈受颐为理事。在军阀混战的社会环境中,刘半农努力争取当地政府的支持,尽全力为考查团排除地方势力对考察工作的干涉和破坏。

在考查团西行期间,刘半农在北京,斯文·赫定说“刘半农在幕后左右着协会的行动。在随后的几年里,我向他申请我所需要的一切”。考察过程中有什么问题,大家不分巨细都找刘半农解决。斯文·赫定说,刘半农是“学术团体协会真正的领袖,是理事会的灵魂和核心”。(摘自1月6日《文艺报》)