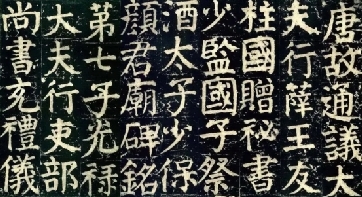

《多宝塔碑》技巧精湛,气势磅礴;《祭侄文稿》无意笔功,情如潮涌;《颜家庙碑》(见左图,局部)沉着苍劲,端庄雄伟……唐朝书法家颜真卿(见右图)的笔意变化与他的人生经历有何关系?

家学深厚的“学霸”

颜真卿(709-784),字清臣,京兆万年(今陕西西安)人。其父族颜氏自颜之推以下,代代以文才出仕,在书法上更是各有千秋。其母殷氏同样出身书香门第,有出名者如殷仲容以隶书闻名。颜真卿虽幼年丧父,随母亲殷夫人寄居舅家,然不乏悉心教导,加之自己清贫苦学,在开元二十二年(734),颜真卿得中进士甲科。两年后,颜真卿参加吏部诠选,被选为甲等,任校书郎。开元二十六年(738),因母亲殷夫人病逝,颜真卿赴洛阳丁忧三年。

天宝元年(742),颜真卿回到长安,又经举荐参加博学文词秀逸科考试,再中甲等,后历任醴泉县尉、长安县尉、监察御史、殿中侍御史。从地方到中央,在辗转爬升的过程中,颜真卿多有清正廉直之名,其处事之能渐渐显露。但此时的玄宗却露昏庸之相,李林甫把持朝政,杨国忠伺机夺权。年轻的颜真卿因刚直得罪杨国忠,迎来仕途上的第一次打击,被贬出京城。所幸天宝十一载(752),颜真卿由殿中侍御史转任武部员外郎,该职除了冬季有选授,其他时间都较为清闲。所以自这一年,颜真卿始有重要作品传世。

意气风发的《多宝塔碑》

《多宝塔碑》写于唐天宝十一载(752),颜真卿时年 44 岁。当时,楚金禅师夜诵《法华经》时,仿佛看到了多宝佛塔的幻影,深受感动,决心将这一幻觉变为现实,发誓筹建多宝佛塔。经过四年的努力,多宝佛塔终于在天宝十一年(752)建成。这座塔的修建得到了已对佛教转变态度、甚至皈依佛门的唐玄宗的支持。颜真卿虽在仕途上颇受挫折,但尚有满腔热忱,尤其是被推选为多宝塔碑书丹,对该作品相当重视。

《多宝塔碑》其字在结构上严谨而匀称,有唐初风骨所追求的瘦削、劲健,又受到时兴的丰腴之美的影响,显得端庄稳重,正是颜真卿进行书法探索的最好证明。除了字体,颜真卿还善于运用对比和呼应的手法,使整篇碑文在结构上呈现出和谐统一的整体效果。

颜真卿名声大噪是后朝之事,《多宝塔碑》在历史上也时有毁议,但不能否认,其初期作品已形成趋向腴劲的面貌。

哀痛欲绝的《祭侄文稿》

天宝十二载(752),颜真卿再次因杨国忠的排挤,被调离京师,出任平原郡太守。这一次的他没有那么幸运了,看似平稳的大唐王朝暗波汹涌。

颜真卿管辖的平原郡属于三镇节度使安禄山的辖区,而此时安禄山与杨国忠的矛盾异常激烈,安禄山谋反之意已现。颜真卿知道自己既不能打草惊蛇,又要防患未然,便假托阴雨不断,加高城墙,招募壮丁,储备粮草。表面上则是日日饮酒游宴,以此麻痹安禄山。不出所料,天宝十四载(755),安禄山发动安史之乱,一把火烧遍中原。河北各郡相继沦陷,只有早已加高城墙的平原郡在颜真卿的率领下顽强抵抗,防守严密。

在这场打破繁华表象的战乱中,颜氏一族满门忠烈。颜真卿率军英勇抗敌,因担心不敌叛军,写信请贺兰进明同来抗敌,为表诚意,颜真卿派贾载渡海送去十多万军费,更是狠心将自己年仅十岁的儿子颜颇送去做人质。

《祭侄文稿》所悼念的是颜真卿的侄儿颜季明。天宝十五载(756),安禄山派遣史思明兵围常山,俘虏颜季明,借此逼迫颜真卿代理常山太守的兄长颜杲卿投降。颜杲卿不肯屈服,大骂贼人,安禄山于是怒斩颜季明。颜杲卿苦守常山数天,因兵少无援,最终遇害。除颜杲卿、颜季明父子外,战死沙场的颜家忠烈还有三十余人。

可想而知,存活下来的颜真卿面临国家的倾颓、亲人的去世该是如何悲痛欲绝。《祭侄文稿》通篇行文情如潮涌,不顾笔墨之工拙,字随书家情绪起伏。这时的颜真卿尝尽人生之苦,已有跳出初唐法度谨严、盛唐丰腴富丽的趋势,因情而写。

洞穿世事的《颜家庙碑》

大唐经历一场浩劫后,颜真卿的仕途依旧跌宕起伏。大历八年(773),颜真卿由抚州刺史改任湖州刺史。他结识了诸多文人名士,成为湖州文人集团的核心人物。陪在他身边的有正隐居湖州的陆羽、僧皎然、诗人张志和,他尝试寄情山水、著书、理政,在这里思考、沉淀着过往的岁月。

建中元年(780),颜真卿为了纪念他的父亲颜惟贞,撰写《颜家庙碑》。或许是看淡世事,他的书法亦是臻至神明。老辣书风中蕴藏鲜活生机,圆润丰腴中透露着豪迈气度。

建中四年(783),叛乱的淮西节度使李希烈攻陷汝州。宰相卢杞欲铲除颜真卿,向德宗进谏派颜真卿前往李希烈军中宣慰。好友劝诫他不要前往,颜真卿却回答:“君命可避乎?”可见他已明白自己的结局,却仍义无反顾,选择用自己的生命实践颜氏家风。果然,而后颜真卿被李希烈囚禁,他凛然拒贼,被叛军缢杀,终年 76 岁。 (摘自3月10日经济观察网王童 张书畅文)