5月1日,杭州电报业务正式关闭。而在此前的一天,杭州武林电信营业厅收到的电报单高达5846份——这是杭州过去一年发报总量的200多倍。一场事先张扬的告别,让这项百年通信技术以一种意外的方式“复活”。杭州电报岗位上的最后一班电报员任宏感慨:“没想到退休前,还火了一把。”

告 别

杭州电报业务的火爆,似乎始于一场意外。2024年11月,杭州的电报机出现故障,一位视频博主拍摄了北京和杭州发电报的过程,意外带火这项“古董”业务。

今年3月24日,杭州电信公司宣布电报业务将于5月1日全面停止。这在社交媒体上引起大量讨论,在杭州线下也引发“发报潮”。全国各地的年轻人赶到杭州,在画满绿格子的电报单上写下自己想留下的话。任宏说,2024年11月到关停前累计收到近两万份电报单。

年轻人在社交媒体上分享发电报的新奇经历。有人花125元填写了23封电报单;有人刻意模仿1980年代的口吻,写下“速归”,还创新出“有急事速回微信”;有人给爱人发去“望平安,勿念。学成即返”;还有人写下“纪念永不消逝的电波”。

任宏记不太清这些电报的内容了,“太多了,有些写太长了”,他说来不及细看。他也惊讶于现在的年轻人发几百字的电报,“里面写了一些表达感情的话,我们这代人看不懂了,可能这就是年轻人的仪式感吧”。

他记得他们那个年代的仪式感——20世纪80年代的鲜花礼仪电报,“普通的电报里面送出一束鲜花,其实就是咱们封套设计得漂亮一点,上面印有一束花”。他回忆,当时有新人在结婚前,算好时间去预定鲜花礼仪电报。在婚礼现场,投递员捧着电报和玫瑰冲进婚礼现场,“氛围是很好的”。

5月1日杭州电报业务已对外关停,但面对这次涌来的海量电报单,任宏跟7名“老战友”整个“五一”假期一直在报房加班(见左图)。这些“战友”过去都是电报岗位上的老员工。他们分工明确,任宏负责发电报,7位老同事分别负责校对、分装和封装工作。8人一起工作,从早上7点半到晚上6点,“差不多一天可以处理千来份电报”。

古老的密码

2024年11月,那台老式发报机彻底坏了。任宏仍旧坐在老旧的黄色文件柜前,用一台普通电脑敲击着电报码,延续这场“告别”。“机器坏了,但格式没变。”哪怕电脑能直接打字,他也坚持用电报码输入。屏幕上,每敲四个数字就会跳出一个汉字,像在演绎古老密码。

这项古老的密码,在中国最早可以追溯至1870年,丹麦大北电报公司将海底电缆接入上海,首次在中国引入电报业务。1872年,由法国人威基谒编纂的《电报新书》出版,这是最早的汉字电码本。该书以四位数字代表一个汉字,从《康熙字典》中筛选出6391个常用汉字。之后晚清官商也进行了诸多尝试,颁发了《电信新法》电码本。

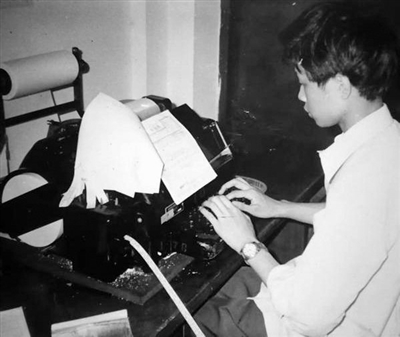

李鸿章曾在奏折中写道:“轮船电报之速,瞬息千里。”清政府在李鸿章的奏请下,在1881年设立了中国电报局,以天津和上海作为起始点展开了国内电报线路的建设。1881年12月28日,天津直隶总督衙门收到一份来自上海的电报,这是中国自主建设的第一条电报线路——津沪电报线传来的首份官电。这一天,也成为中国自办电报业务的正式开端。100年后,16岁的任宏进入杭州电信,成为新的“通讯使者”(见右图,1982年的任宏)。

通讯使者

顶着传递最要紧信息的责任,“通讯使者”上岗之前要经过培训,最基本的要求是背牢2000个电报码。当然,打电报码的速度也要够快。任宏回忆:“一分钟要打五六十个字,也就是一两百个数字,否则一段电报要几分钟,太慢了。”

接手这份工作,他始终感受到一种神圣的使命感。他说,电报是那个时代的“硬通货”。部队探亲需凭电报批假,火车站接站要出示电报进站,法院将电报作为有效证据,“像我们1980年代办理出国的护照,姓名下面都必须要有电报码的”。

在熟背的3000多串电报码中,任宏印象最深刻的还是“6643 2981”,这串他脱口报出的电报码,代表“速归”的意思。在电报的黄金年代,这两个字承载着无数家庭的紧急呼唤。收报人常常要对着这条简短的讯息揣测半天:为什么速归?出什么事了?谁病了吗?“也不是发报人不想把话说清楚,”任宏解释道,“20世纪80年代发电报,几分钱一个字,但每个字都要算钱的,填的姓名地址也要算。发一封电报要一两块钱,够全家一天的伙食费了。”

在那个年代,也只有最紧急特殊的情况,大家才会去发电报。任宏做了近15年电报工作,发了20多万封电报,但只为自己家事发过一封。那是在1980年代,给在安徽当兵的哥哥发的“父危速归”的电报。

如今发电报的价格仍定格在1992年的标准,一个字0.14元。发一封短电报的一两元,对现在的发报人来说,已经不是那么紧要了。“速归”两个字,也成了年轻人怀旧的“梗”,出现在4月30日那5846份电报里。

5月1日,杭州电报业务关停后,中国仅剩北京保留民用电报业务。由北京报务员建立的交流业务的“中国电报”微信群内,目前各地在职员工和退休员工算在一起,也只有11人。

任宏回忆在杭州电信工作的这几十年,亲历了杭州电报业务的鼎盛时期,“当时杭州20多个营业厅,每天处理上千份电报”,也见证了20世纪90年代传呼机兴起,电报量锐减。他转岗卖过BP机、小灵通和手机,也销售过宽带业务,见证一代代通讯产品的更新迭代。

直到2023年9月,电报岗位上的老员工退休,任宏又被调回报房,做回他最熟悉的电报工作,也成为网友口中的“杭州最后的电报员”。4月30日,杭州给全体市民发了最后一封电报,电报结尾写道:

此去光年,西湖烟雨皆入云;山河为证,永不消逝是初心。 (摘自5月14日《中国青年报》 何新月 从玉华文)

上一篇

上一篇