父母王岷源、张祥保是在北大认识的。母亲的父母早亡,她从小就在叔祖(祖父的弟弟)张元济上海的家里长大,先后就读上海圣玛利亚女校和圣约翰大学。大学时她原来想学物理,但因在战争期间,没有实验室,她只得转学经济。毕业后曾短期在中西女中教过书,之后来到北京,先在燕京大学短暂任职后再到北京大学外语系当“讲员”。她来北京时叔祖曾拜托他的老友、时任北大校长的胡适照应。母亲说她去过几次胡家,见过胡太太和她的客人们一起打牌。

父亲在四川老家读过私塾,也读过大学预科。他1930年考入清华外文系,1934年毕业后又进入清华研究院。因为父亲从没有受过系统的数学教育,他考清华时的数学分数很低,母亲经常笑话他数学零分进清华。后来才知道其实这并不稀奇,当时好几个人都是数学零分或低分进清华,比如父亲的同学钱锺书和季羡林。父亲于1936年考取庚款留美,但因为次年日本发动全面侵华战争,延迟到1938年才赴美。他在耶鲁大学读语文学,获得硕士学位后还跟从赵元任教授在耶鲁和哈佛工作过几年。1946年得到北大校长胡适的聘用,成为北大外语系副教授。

父亲是重庆人,母亲是上海人,“我住长江头,君住长江尾”。在北大时他们住在各自的单身宿舍,母亲住在民主广场北侧的灰楼,父亲住在民主广场南侧的红楼,两人隔着民主广场遥遥相对。他们在1947年学校的一次茶话会上初次结识。这个茶话会由他们的同事严倚云召集,她是翻译《天演论》的严复的长孙女,后来留学美国并任教。父母相识后,胡适校长曾给母亲的叔祖写信通报消息,介绍父亲的情况:

菊生先生:

十一月廿一日大札收到了,谢谢先生的挂念。今夏报告关于祥保女士的消息,渐得证实,我也很感觉高兴。

王岷源先生是北大西方语文学系的副教授,现兼任训练印度政府派来北大的十一个学生的华语学习事。近年我在哈佛大学往来,见他寄住在赵元任先生的家中,见他温文勤苦,故去年邀他来北大任教。他的学历如下:

1930年,十九岁,考进清华,1934年毕业;1934-1935年,在清华研究院。1935年曾回四川,在中学教过书,不满一年。1936年,考取清华官费留学,依当时规定,留校受训练一年,因战事发生,延至1938年始赴美国,入Yale大学,1942年得MA学位。1942-1946年,他在Harvard大学及Yale大学担任助理教学的工作,侧重用新方法教授中国语言,在Yale教授Dr.George Kennedy指导之下,甚有成绩。

王君人甚清秀,中英文都很好,写汉字甚秀雅,情性忠厚温文。我在美国观察此君,很喜欢他的为人敦厚。

以上所记,或足供先生的参考。将来如有适可以效劳之处,决不敢辞。

适大约十二月十一日南飞,在京赴中基会毕,当仍来沪小住,那时必来看先生。

敬祝

先生起居胜常

胡适敬上 卅六,十一,卅夜

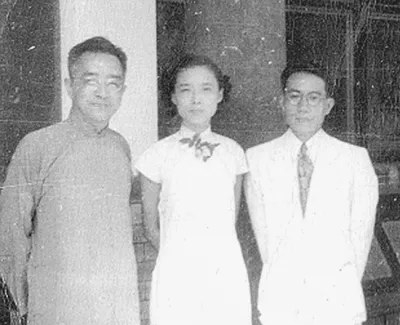

父母于1948年8月10日结婚,婚礼在王府井的欧美同学会举行。男女证婚人分别是北大校长胡适和曾任民国总理的熊希龄的遗孀毛彦文。熊希龄也与张元济相识,因为他们同年考中进士,互称“同年”。母亲因此称毛彦文为“太年伯母”。当时毛彦文在香山经营丈夫遗留下来的香山慈幼院,并得到联合国救济总署(UNRRA)的资助,母亲曾帮她处理与UNRRA的往来信件及账目。父母在城里欧美同学会的婚礼后就来到郊外毛彦文所在的香山度蜜月,住在熊希龄于1918年所建的私宅双清别墅。

结婚对母亲来说就是穿过民主广场,从她的灰楼搬到父亲的红楼。那里一二层是教室,三四层是单身教师宿舍,楼里没有厨房。他们就在沙滩大街上的一个叫作“小小食堂”的餐馆吃中饭,并和几个同事在另一家四川夫妻开的饭馆包晚饭。不久,母亲怀上了我。一次在协和医院做产前检查时,林巧稚大夫告诉她,“你们北大的胡校长走了”。胡适离开时给他在北大的同事汤用彤、郑天挺留下的最后的话:“今早及今午连接政府几个电报要我即南去,我就毫无准备地走了。只好拜你们几位同事维持。我虽在远,决不忘掉北大。”

胡适走后,位于东厂胡同里宽敞的校长府邸空了出来。因为时局动乱,汤用彤先生让胡思杜请人来暂住,也可以帮助照看一下那里的房舍。胡思杜就找到我的父母和其他一家人搬进胡适的府邸。但住在这里总不是长久之计,而且不久后我就要出生,红楼的单身宿舍容不下三口之家,母亲于是开始找房子。系主任朱光潜先生的太太告诉母亲,他们住的中老胡同32号内有人刚巧搬走,让我父母去申请那里空出来的房子。此后不久,他们就搬进了中老胡同32号内的一间东耳房。这里有客厅兼书房,饭厅,睡房,后面有厨房、厕所和一间小屋子。和红楼的单身宿舍相比,这里方便多了。7月23日,由林巧稚大夫接生,我在协和医院出生。几天后我随母亲回到中老胡同32号,成为那里最小的居民。

中老胡同32号是一个很大的院子,曾经是清末光绪帝珍妃、瑾妃娘家的住宅,据说二位妃子可以在景山上眺望就在东边不远处的中老胡同。这里离位于沙滩的北大很近。抗战胜利后西南联大解散,北大迁回北平,中老胡同成为北大教师宿舍,住进30多户教授家庭。我家住5号,父母所在的外语系主任朱光潜住在6号。沈从文住19号。我从此就一直生活在教授们的圈子里了。听母亲说,那时父亲常抱着我到街上去看汽车。

那时父母在这些教授中是小字辈。母亲初为人母,曾得到好几位邻居的帮助,其中有孙承谔、朱光潜、江泽涵、贺麟、陈占元等多位教授的太太。她们时常关心询问我的情况,还教母亲怎么给我洗澡,怎么照护我的过敏发痒。那时胡适的儿子胡思杜也住在32号的一间小房子里,他送给父母一瓶酒祝贺我的出生。

1948年底胡适离开北京之后,留下的藏书被北大图书馆收走,家具则由胡思杜陆续送给了熟人朋友,其中两个有玻璃门的书柜就送给了我的父母。50多年后,北大成立校史馆并开始征集前校长胡适的旧物,母亲就把这两个书柜捐赠给校史馆。这两件我父母用了一辈子的家具,成了陈列在校史馆内纪念前校长的文物。

(摘自4月17日《文汇报》)

上一篇

上一篇