1996年,与号称“京城四大名编”之一的张守仁因编书结缘,继而成为师徒、同道者和忘年交。张守仁从事文学编辑工作40余年,他编发的《高山下的花环》《张铁匠的罗曼史》《公开的情书》等作品,在全国获奖并得到广大读者喜爱。与张老师的两次合作,是我职业生涯中的亮点,他是我的恩师和贵人。

第一次合作是1996年春,在日本留学六年的友人方军回到北京,交给我一堆夹在活页本中的凌乱文稿。1995年,在《中国青年报》上,我看到他发表了一篇采访侵华日军老兵的文章《我所认识的鬼子兵》,立刻给他去信约稿,希望他多采访一些侵华老兵,深挖素材,多拍照片,将这篇文章扩充成书。

于是方军继续采访了30多个日本老兵。因为采访和写作环境恶劣,有时是借送外卖之机,与原日本侵华老兵聊上几句,记录在纸条上,有时是趴在医院仓库的纸盒子上写几笔,半夜回到驻地后累得筋疲力尽,没有精力整理当时的笔记,所以原始初稿散乱,是碎片段落式的,语句也比较粗糙,整体结构尚不成熟。

这时候我想到张老师。在北京出版社大楼后职工小区的一幢塔楼,我敲开了张老师的家门。初次见面,张老师儒雅谦和,有一种自然的贴近感。他请我在狭小门厅里的饭桌旁坐下,立刻埋头翻看起稿子。

“我很想见见这位作者!”大约十来分钟后,张老师抬起头兴奋地对我说。第二天,我陪同方军再次来到张老师家里。张老师紧紧握住方军的手,又热烈地拍拍他肩膀说:“你干了一件了不起的事!”

详细询问过方军在日本和回国后的一些情况后,我们三人在门厅里围桌而坐,张老师抄起“剪刀”开始干活。他指着那行书名说,请允许我把这个“所”字去掉,一边用笔在所字上划了一道。书名更简洁了,读来上口易于流传。好!方军和我交口称赞。

张老师冒着酷暑,用两周时间编完稿子。从结构、章节顺序的调整,到修改润饰文字和标点符号、撰写图片说明等等,每一页稿纸上都改得密密麻麻,文稿紧凑流畅。

1997年12月13日,“南京大屠杀”同胞遇难60周年纪念日,这本书的首发座谈会召开。该书出版后方军一夜成名。30多年后,方军写道:“张守仁编辑给《我认识的鬼子兵》把关、润色、提携、指导,离开张先生我的书就是一盘松散的豆腐渣,他把这盘豆腐渣捏成一盘具有色、香、味、型的美食。”

与张老师合作的第二本书,是另一位中国留日学生李仲生的传奇,书名叫《没有播出的故事》。上世纪90年代末,电视系列纪录片《我们的留学生活——在日本的日子》在全国热播,李仲生是“我的太阳”一集的男主人公。他东渡扶桑苦读14年,50岁才考取经济学博士。纪录片播出后感动千万观众,也曾引起争论。受文字表达能力所限,他同意我的建议,自传由他口述请人代笔。于是,我又去张老师那里搬救兵。

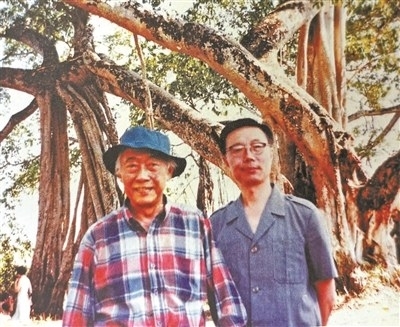

年近70的张老师多次骑着自行车,从自己北三环的家到东四环李仲生家里核对细节,几易其稿。同情弱者,默默帮助一些低层的写作者,作为编辑,他做了许多这样的事。

(摘自5月27日《北京青年报》)

上一篇

上一篇