一老友微信发来清华大学的讣告,潘际銮先生在4月19日离去了,享年95岁!接到噩耗,我悲悼不已。

校友会上的歌声

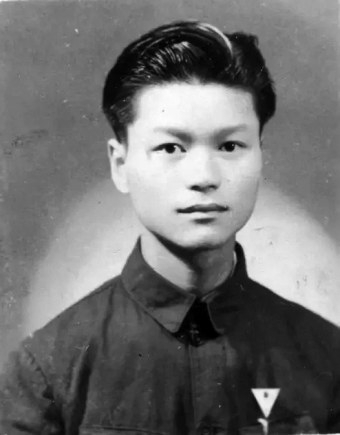

2011年5月4日,在北京大学举办的西南联大北京校友大聚会上,我有幸认识潘先生。在活动现场,他忙前忙后,毫无耄耋老人的疲态。当时莅会的上百位校友都已越过80岁,与许多校友相比,出生在江西瑞昌的潘际銮先生算是年轻的,1944年他考入西南联大机械系(见左图)。像我所熟悉的许渊冲(1938 级)、何兆武(1939级)等先生都是高他数届的学长。这些“八零”后聚在一起,像我们儿时过春节一样欢快。

大会第一项议程是唱《西南联大校歌》。全体起立,两三百号人的会议厅霎时安静下来。曾任中央音乐学院教务长和附中校长的方堃先生(1944级电机,1922-2020)在前指挥,西南联大校友纵声高唱,人人神情肃穆,眼里闪光。是的,抗战必胜、中国必兴的报国热忱,已深深融入他们那一代师生的血脉里。

我送给潘先生刚刚出版的关于梅贻琦校长的人物专著,他很高兴,跟我说了句,“谢谢!梅校长了不起!”当时我还觉得那只是一句寻常的客套话。2019年他应邀为《一个时代的斯文:清华校长梅贻琦》(修订版)作序时,在文后一段写道:“我到南昌大学任校长时也想效仿,但是行不通……”我才恍然醒悟,潘先生此言非虚。

朋友圈的“老先生”

再见潘先生时,已是2012年5月,仍在北京大学西南联大北京校友聚会上。当时他新当选为西南联大北京校友会会长,准备做西南联大校友会网站,永久记载和保存《西南联大北京校友会简讯》(已经出版50期),以及和西南联大相关的史料。得知我编过书,写过书,做过网站,潘先生专门就网站建设的相关问题与我探讨,邀请我参与西南联大校友网站工作。但后来我因杂事缠身未能应命,错过近距离跟潘先生学习请教的绝好机会。后来,在清华大学支持下,在西南联大北京校友会秘书胡康健老师的努力下,西南联大校友会网站当年在清华校友总会网站上开通了。

2019年我在修订《一个时代的斯文:清华校长梅贻琦》时,想请潘先生为这本书作序。我们加了好友,那年他92岁。他慨然允诺,给我发了一些文献资料,并请胡康健老师转给我一篇他关于西南联大精神的讲稿,建议我根据需要,斟酌修改即可。3月18日,我编辑完毕后,将文稿返给他,没想到一小时后,他就给我回了微信,仔细地订正了一些不准确的说法。我根据他的意见,修改了文章。

校园中的爱情“网红”

去年6月,一部介绍西南联大学子的纪录片《九零后》公演,潘先生再度成为焦点。他是16位90多岁西南联大学子主演之一。他说:“要做点儿大事,就是对国家或者对工程有贡献的事。”全国纵横国境22000公里高铁路程,涉及84万个焊接工艺,都是在潘先生的领导下完成的,这项世界首创的一流工程,是他80岁以后所做的工作。他平静地说,现在一点儿也不比年轻时做得少。他真正将学问做在祖国大好河山上。这是潘先生给我留下的最后印记,也是给我们多数人上的最后一课。

为什么在西南联大那么艰苦的时代,仍能高质量地完成学业?他说,“我们没有名利的想法。国家都快亡了,哪里想到去当个什么长、弄点儿什么钱。当时只有一个想法,国家兴旺,我们也许有出路;国家不兴旺,也就谈不上前途。那时的勤奋,都是超越功利的,个人的欲望很少。”

对于西南联大的成功之道,他总结道:“梅贻琦的观点是,大学是大师之学。西南联大办教育,所有院系请老师,都是当时那个领域里最杰出的人物。那时候的老师们也非常不容易。拿工学院的老师来说,国家那样困难,他们还是回来了。他们从国外带回先进的学术思想和学术内容,虽然是在战时,还是让我们接收到现代化的、先进的教育。”

90岁时,潘先生曾用自行车载着夫人李世豫,漫游在清华园里(见右图)。鹣鲽情深、白首共老的爱情童话,不仅火了清华园,也让潘先生在学术之外成了“网红”,感动了无数年轻人。 (摘自4月26日《北京晚报》)

上一篇

上一篇