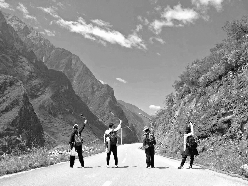

5月前,每周末,北京都有100辆以上的大巴车驶向怀柔、门头沟和延庆等山区,车上人的年龄多在20岁到40岁之间。他们将要在没有台阶的碎石路上、狭窄的悬崖峭壁间,完成5公里以上路程和500米以上的爬升,然而有些人工作日的步数不超过3000步。走向大山的理由各不相同,他们用“极致虐,极致美”“痛苦并快乐着”描述这项活动。

孤 独

周末清晨,北京10号线西段的公主坟站,北段的牡丹园站、北土城站都是徒步俱乐部的重要聚集点,一出站就能看到十几辆50座的大巴车,从一个路口排到另一个。这些大巴车每周拉的人都不重样,车上人的年龄、职业、性格也各不相同。据领队们观察,有半数人都是独自前来。

若不是徒步活动,27岁的程序员卢雨薇很少主动走入人群。她喜欢一个人参加这种徒步活动。在熟人多的地方,她怕尴尬,总要不停地说话。但在这里,她可以自由地融入人群,而不用榨干自己的情绪。早些时候,老户外间流传着“户外三不问”的规则:不问职业、不问收入、不问家庭。

现在,有的俱乐部为了破冰,会让大家在大巴车上做自我介绍。有性格开朗的,会拿着蓝牙音箱唱口水歌,说相声、讲脱口秀;也有一心工作的,详细介绍业务范围,静等同行或者客户抛来橄榄枝;也有人有交友需求,有意无意介绍自己“单身”,在群里用玩笑口吻给自己打一波广告。

如果说车上的社交还带着目的性,从下车的那一刻开始,这些毫无交集的陌生人会因为原始本能聚在一起。

一位40岁出头的金融男爱上了徒步的这份自在。同龄人都有了家庭和孩子,他的周末总是一个人,喝酒撸串。现在能和一群人一起做些什么,“至少有个地儿能去,也是给了我一个归属”。

自 由

这两年新冠肺炎疫情加速了京郊徒步的火爆。“北京徒步者”的创始人张大鹅粗略估计,目前北京至少有一两百个大大小小的徒步俱乐部。

北京徒步运动的发展有天然优势。北京一半都是山,海拔1000米以上的高峰有200多个,距离相近的高峰排列组合,就能诞生出无数错综复杂的线路。怀柔、门头沟、延庆这些在旧时是抵御外敌的战略防线,在今天却成为城市居民精神的泄洪地。

39岁的黄玲原本从事出境旅行行业,疫情改变了一切,她开始直面收入落差和社交重建。

“徒步帮我打开了一扇新的门。”她以前练过瑜伽,也去过健身房,但觉得“没有趣味”“纯粹靠意志力”,目光所及之处色彩单调、沉闷。之前她也经常带着孩子们旅行,一下飞机就住进酒店和民宿,“不过就是换个地方玩手机”。徒步过程中,风景是流动的,一举一动也纯粹遵从身体,没有时间的概念,也没有必须遵从的计划表。

黄玲现在的目标是追求工作和生活的平衡,她会主动组织客户和同事一起户外徒步,大山成了她社交的舞台。

出 路

北京一家针对中年群体的徒步俱乐部创始人介绍,他们主要的客户包括律师、金融从业者、公务员和国企高管,“城市里大家面对的压力特别大,走到户外,是精神上的一种愉悦,也是更深层次精神压力的释放”。

在徒步者的队伍中,有一群全职宝妈,会避开周末,在周中的某一天挤出时间参加活动。她们是家庭的中流砥柱,在孩子、丈夫和老人跟前随叫随到,但在山里的几个小时,她们“不需要惦记任何一个人”。

在开始徒步之前,赵丹所有的生活重心都在女儿身上。她婚后就没再工作,“被需要”是她生活最大的动力。前年女儿入学一所国外大学,因为新冠肺炎疫情原因在家上网课,她整宿熬夜陪着女儿上网课,作息颠倒。去年女儿出国继续学业,赵丹才发现身体和精神都出走了太久,“找不到自己”。

为了摆脱这种状态,现在她每周都至少爬一次山,每次爬山就像是奔赴一场盛大的约会。收拾第二天的背包是一种享受,羽绒服、防晒服、头灯、护膝、手套、登山杖、干袜子、备用粮悉数清点。

回 归

在社交媒体上,徒步更多是作为一种生活方式被贩卖给“卷”在工作里的都市白领。

据张大鹅介绍,“汪汪队”是他们今年开辟的一个新玩法,10组就能发一辆大巴,每排坐一位主人和一条狗。“他们来不是为了自己玩,是为了让狗子玩一玩,让狗有一个社交,狗就是他们的家庭成员。”

但当周末结束,无论为何出发,他们总要回归波澜不惊的生活。

去年刚参加徒步时,卢雨薇刚从一家创业公司跳槽到大厂。创业公司曾经连续3个月搞封闭开发,一天没休息过,每天加班到凌晨。跳到大厂后,她傍晚下班看到对面大楼还亮着灯,心中说不出的焦虑。空闲时间一下子多了,“只是躺着就会觉得心里空虚”。为了找到新的兴奋点,她先是逛遍了北京的公园,之后开始在网上搜索北京周末户外活动,看到不少关于徒步的帖子。第一次参加徒步,爬升高度1000米,她爬完屁股痛了好几天,但享受到了“自虐的充实”。(除黄玲外,其余受访者均为化名) (摘自5月18日《中国青年报》)

上一篇

上一篇