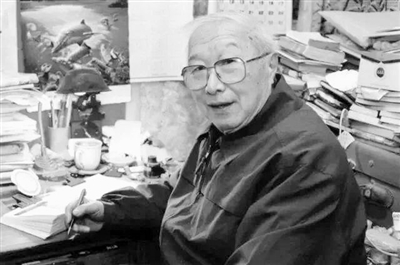

5月19日是著名儿童文学作家任溶溶(见图)的百岁生日。近日,中国作协主席、中国文联主席铁凝,中国作协党组书记、副主席张宏森向任溶溶致贺信,代表中国作协向任老百年华诞表示祝贺。

任溶溶,本名任以奇,原名任根鎏,1923年5月19日出生于上海。1942年毕业于大夏大学中国文学系。1942年开始从事文学翻译工作,1945年开始从事儿童文学翻译工作。曾先后获得全国优秀儿童文学奖、宋庆龄儿童文学“特殊贡献奖”、陈伯吹儿童文学奖杰出贡献奖、中国出版政府奖提名、国际儿童读物联盟翻译奖等,并被中国翻译协会授予“翻译文化终身成就奖”。

一辈子用心做好一件事

任溶溶从事文学翻译80年,翻译过伊索、科洛迪、安徒生、普希金等作家的作品,构成了70年来中国儿童文学译介和发展的重要脉络。

任溶溶一辈子用心做好一件事,并做到了极致。但有意思的是,他并不是一开始就从事儿童文学翻译和写作。

1940年10月,任溶溶读初三,到苏北参加新四军。因为出发的那天是10月17日,为了防止家里人找到他,他依照这个日期改了个名字叫“史以奇”,后来担任国家出版局局长的王益说:“姓别改啦,就叫任以奇吧。”他也就得了这个被认为是本名的名字。只是半年之后,任溶溶就因为生黄疸肝炎被部队劝退回到上海。

1946年,任溶溶翻译了第一篇外国儿童小说,是英文版《国际文学》上的土耳其小说《粘土做成的炸肉片》,从此与儿童文学结下了不解之缘。后来,他的一位大学同学到儿童书局编《儿童故事》,急需翻译找到他,他就乐呵呵地帮着翻了。

任溶溶到外文书店看到迪斯尼出的书,他觉得那画儿简直太美了,就买回来陆续翻译,从此就一头栽进去了。除了向同学的杂志供稿,他还自译、自编、自费出版了10多本儿童读物,如《小鹿斑比》《小熊邦果》《小飞象》《小兔顿拍》《快乐谷》《彼得和狼》等。

多少年后,任溶溶自我调侃道,当时如果不是接触翻译,他大概就去做了考古。“我曾碰到一个考古学家,很受他感染,日思夜想的就是跑到从没打开过的古墓,看看里面是什么样。”但与儿童文学翻译结缘后,他更是深受感染,想象如果自己创作会是什么样。于是任溶溶开始了儿童诗、小说的创作。就这样,他创作了《我的哥哥聪明透顶》《爸爸的老师》等一大批儿童诗。1956年,他还创作了至今都使人津津乐道的《“没头脑”和“不高兴”》。

自得其乐的性情

任溶溶直接从意大利文译出的《木偶奇遇记》迄今仍是流传最广的中文版本,他晚年翻译的《安徒生童话全集》,更是由丹麦首相哈斯穆斯亲自授权,成为唯一的官方中文版本。他说:“我也很惊讶自己翻译了那么多书,不过这是因为我翻译的都是很薄的儿童读物,人家的一本书,我可以变成100本。”

这诚然是任溶溶的谦虚之语,但也未尝不透露出他自得其乐的性情。他用女儿的名字取笔名,原是一次翻译童话时的顺手之举,却让他此后“麻烦”不断:有人登门拜访,家人总得问,您找哪个任溶溶?老的还是小的?还有小读者写信来,经常叫他“任溶溶姐姐”“任溶溶阿姨”,这一切都是因为童心让他忘了“女儿总有一天是要长大的”;他教儿子下棋,儿子学会了,快赢他了,他就让儿子另请高明,好让自己始终保持“不败”……

得益于这种幽默性情,任溶溶始终保持了乐观的心态。

“我跟小朋友从来没有离开过”

“文革”结束后,已届中年的任溶溶迎来翻译生涯的高峰。其时,上海译文出版社成立,任溶溶在译文社编辑《外国文艺》杂志,业余时间专心致志从事儿童文学翻译。他先后翻译了《长袜子皮皮》《彼得· 潘》《假话国历险记》《小熊维尼》《夏洛的网》等数以百计的经典儿童文学作品。其中最重要的自然还是《安徒生童话全集》。

刚着手翻译时,任溶溶着实感觉有些吃力,等找到了自己的翻译方式才顺手了起来。他说,安徒生从小听了很多民间故事,他的许多童话跟传统的民间故事关系密切,像《皇帝的新装》就是从西班牙的民间故事改编过来的。后来他创作童话用的也是讲故事的方法。“所以我翻译时尽量用口语,像翻译民间故事一样,不要掉书袋,讲的都是‘大白话’,目的是写给小孩子看,尽量让小孩子看懂。”这也正是任溶溶在翻译中一贯坚持的原则。

任溶溶信奉自己从事的事业。他说:“我的性格深刻不了,干别的工作不会像做儿童文学工作那样称心如意。或许很多人会说悲剧可能更接近现实,但那不关我的事,我总希望团圆。尤其是给孩子看的书,还是让美好多一些吧。”

在87岁高龄时,任溶溶还不忘打趣:“有人说,人生是绕了一个大圈,到了老年又变得和孩子一样。我可不赞成‘返老还童’这种说法,因为我跟小朋友从来没有离开过。”

(综合自5月18日《文艺报》、1月13日《文学报》 罗建森 傅小平文)

上一篇

上一篇